外国人の増加と治安の悪化は無関係

参院選の選挙戦中盤頃から、「外国人」に関する言説が、にわかに取り沙汰されるようになった。

なかには街頭演説で、事実に基づかない〝ヘイトスピーチ〟ともとれる排外主義的な発言を公然とおこなう政党や候補もいる。

本来、自身の政策やビジョンを国民に訴える場を悪用して、むやみに分断を生み出す行為がなされるのは言語道断だ。

すでに多くの報道でもファクトチェックがおこなわれているが、念のため、いくつかのポイントに簡潔に触れておきたいと思う。

「外国人犯罪が増えている」というデマ

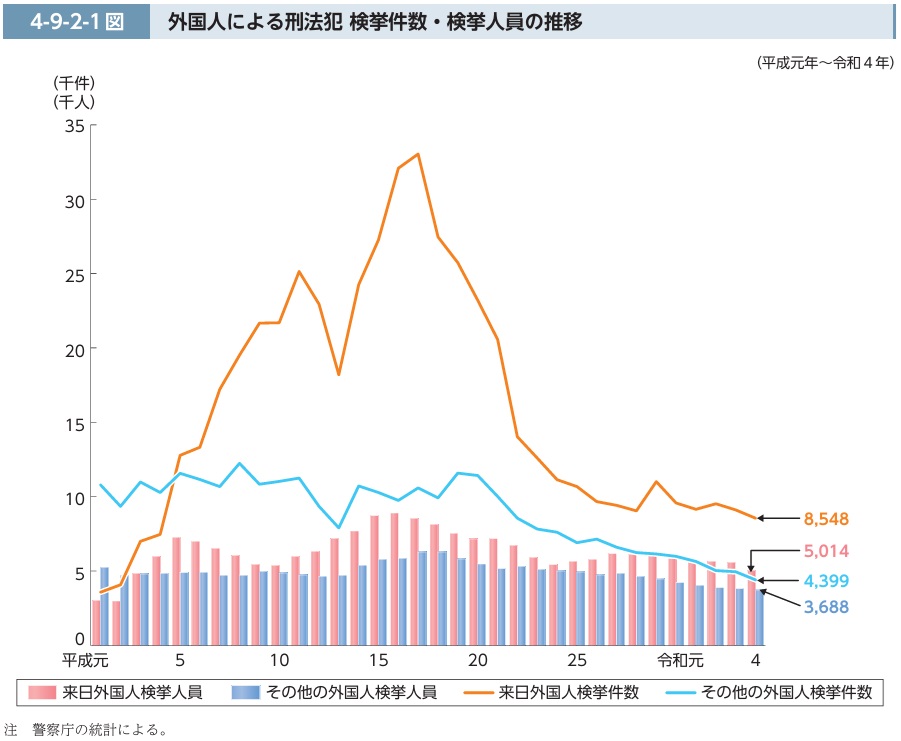

(『令和5年版犯罪白書』第4編「第9章 外国人犯罪・非行」より )

入管庁のデータによると、コロナ禍を例外として、外国人入国者数と在留外国人の人数はともに増加傾向にある。入国者数は昨年には4千万人を突破し、在留外国人も約377万人(人口の約3%)となっている。

一方で、不法滞在者の数は、ピーク時の1993年(平成5年)と比べて、2024年は約4分の1まで減少している。

また、日本にいる外国人の数は増加傾向にあるにもかかわらず、外国人犯罪の数は2005年(平成17年)をピークに減少し、年ごとの微増減はあるものの、この10年ほどはおおむね横ばい状態が続いている。(『犯罪白書2024』法務省作成)。

短期の訪日外国人も、中長期の在留外国人も、いずれも大幅に増えているにもかかわらず、不法滞在者も外国人犯罪の数もともにピーク時からは減っているのである。

外国人が増えても、外国人による犯罪は増えておらず、相対的には減っているともいえる。治安悪化との直接的な関係は存在しないのだ。

「生活保護受給世帯の3分の1が外国人」というデマ

厚生労働省が2025年3月に公開したデータ(「令和5年度被保護者調査」結果概要データ)によると、2023年7月末時点で、生活保護受給世帯数は1か月平均で165万478世帯。

そのうち外国籍の世帯数は4万7317世帯。割合でいえば、約2.9%でしかなく「3分の1が外国人」という言説からは、あまりにもかけ離れている(nippon.com「外国籍世帯の生活保護」2025年7月9日)。

人数ベースで見ても、2025年4月の時点で、生活保護を受給している被保護実人員数は「199万418人」で、そのうち世帯主が日本国籍を有しない被保護実人員数は「6万4437」人。外国人の占める割合は約3.2%になる(「令和7年度被保護者調査」閲覧表)。

このデマが悪質なのは、外国人差別を助長しているとともに、生活保護受給世帯に対してのネガティブな印象操作も暗に含まれている点だ。

生活保護制度の利用者への偏見や差別が助長されると、生活に困窮する人々をかえって支援から遠ざけてしまいかねない。こうした風潮に拍車をかけないためにも、有権者が冷静に事実を見つめることが重要だ。

「外国人留学生を日本人学生より優遇している」は不正確

ネット上では、「中国人留学生に1000万円が支給されている」といった言説が、まことしやかにささやかれている。

これは博士課程後期の学生に向けた文科省の支援制度「次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)」を指していると思われる。

この制度の支給対象は留学生だけでなく、日本人も含まれている。決して外国人が日本人よりも優遇されているわけではない。たとえば2024年度の実績では、対象となった1万564人のうち、約6割にあたる6439人は日本の学生だった。

この制度については、本来の目的である「日本の将来を担う博士後期課程学生を力強く支援」に立ち返って、今後、生活費の支援対象は日本人学生に限定されることになる。

一般論として、日本留学にやってくる外国人学生の多くは、その国において経済的にも、社会的にも上位層にいると考えられる。彼らが将来、帰国した際には、その多くがさまざまなかたちでその国のエリートになり、要職に就き、社会的影響力を持つ。

中長期的な視点に立つと、そうした未来のリーダーたちを支援していくことは、日本にとっても大きなメリットのあることだ。

生活実感に根差した〝素朴な不満〟

他にもネット上では外国人に関する有象無象の言説が流布されていて、その多くはエビデンスとともに否定されている。

一方で、たとえば「少年犯罪の増加」のように、統計データ上では決して治安は悪化していないにもかかわらず、多くの人が不安を感じ口にするという出来事は、これまでも繰り返されてきた(警視庁「令和5年中における少年の補導及び保護の概況」)。

そこには、「排外主義」や「外国人ヘイト」といった問題よりも、生活実感に根差した人々の〝素朴な不満〟があるのではないか。

訪日外国人旅行者が増加したことにより、市民生活に不便が生じる「オーバーツーリズム」の問題もたしかに発生はしている。

文化や習慣の違いもあり、混雑した電車内で大きなスーツケースで通路をふさぐように立っていたり、大きな声で会話をしたりする様子を見ると、イラ立つ気持ちが湧くのも心情的には理解できる。

中長期的に日本に暮らす在留外国人にも、これまで多かった東アジアだけでなく、東南アジアや南アジア、さらに遠くの西アジアからの外国人も見かけることが増えた。

コミュニティに見慣れない人がいると、それだけで不安を感じる人もいる。

しばしば言われるのが、ゴミ出しや騒音に関するトラブルだ。世界的にも非常に厳格にゴミの分別ルールが設けられている日本の暮らしに、彼らがすぐに適応できないのは致し方ない部分はあるだろう。

ゴミに限らず、日本ではさまざまな注意喚起の看板などが、圧倒的に日本語でしか書かれていないこともある。

とはいえ、長年そのルールを守ってきた地域住民からすれば、自分たちの日常が急に乱されたように感じて不満を抱くのは当然だ。

地域住民たちのあいだでは、こうした大小さまざまな不満が日常のなかで積み重なっていく。これまで国はその対応を各自治体に丸投げしており、結果的に多くの課題が解決されずにきている側面がある。

明確なルール作りで「秩序ある社会」を

7月12日、公明党の斉藤鉄夫代表は、外国人関連の政策をまとめた参院選の追加公約を発表した。新たに「司令塔」機能をつくって在留管理を強化し、「秩序ある共生社会」の実現に取り組むと明記したものだ。

斉藤氏は「論戦を通じて国民の大きな関心事になってきたので、重要政策集にあるものを一つにまとめた」と説明した。社会保険料の未納を防止する仕組みの構築や、外国の運転免許を日本の免許に切り替える「外免切り替え」制度の厳格化を盛り込んだ。(『日本経済新聞』2025年7月12日)

今後ますます在留外国人が増加していく社会にあって、これまでのように地方自治体に丸投げするのでなく、国が主導してルールを作り、秩序ある共生社会を促進していくことがねらいだ。

この公明党の対応に対し、一部では「公明党が排外主義に加担した」との見方があるが、こうした批判は単なる印象にすぎず、「現場第一主義」で政策を実現してきた公明党の評価を貶めること自体が目的のものだ。

国が主導するといっても、地域ごとに抱えている課題には共通するものもあれば、固有のものもある。

当事者の声をよく聴いて、きめ細かな対策を打ち出していくためにも、ネットワーク政党としての公明党の強みを発揮していってほしい。

介護や製造業、飲食店など、今や私たちの暮らしは外国人の労働力によって支えられている分野が数多く存在している。彼らを〝排除〟したところで、その先に日本社会の明るい未来が存在するわけではない。

これからの日本を生きる未来世代のためにも、与党である公明党にはこの問題と真正面から向き合い、責任ある議論と対策を進めていってほしい。

関連記事:

参院選、大日本帝国の亡霊――戦時体制に回帰する危うさ

公明党は〝媚中〟なのか――「勇ましさ」より「したたかさ」を

「外免切替」デマ、国会で決着――国民の不安解消を求めた公明党

「日本共産党」関連記事:

北朝鮮帰国事業に熱心だった日本共産党の罪

共産党、党内に新たな火種――止まらぬ〝粛清〟と退潮傾向

それでも「汚染水」と叫ぶ共産党――「汚染魚」と投稿した候補者

「風評加害者」は誰なのか――〝汚染水〟と騒ぎ続ける人々

共産党VSコミュニティノート――信頼を失っていく野党④

日本共産党と「情報災害」――糾弾された同党の〝風評加害〟

「革命政党」共産党の憂うつ――止まらぬ退潮と内部からの批判

共産党「実績横取り」3連発――もはやお家芸のデマ宣伝

暴走止まらぬ共産党執行部――2人目の古参党員も「除名」

日本共産党を悩ます〝醜聞〟――相次ぐ性犯罪と執行部批判

日本共産党と「情報災害」――糾弾された同党の〝風評加害〟

日本共産党と「暴力革命」――政府が警戒を解かない理由

宗教を蔑視する日本共産党――GHQ草案が退けた暴論

宗教攻撃を始めた日本共産党――憲法を踏みにじる暴挙

「共産党偽装FAX」その後―浮き彫りになった体質

「立憲民主党」関連記事:

まやかしの〝消費減税〟――無責任きわまる野党の公約

立憲民主党を蝕む「陰謀論」――もはや党内は無法地帯

手段が目的化した立憲民主党――信頼を失っていく野党①

民主主義を壊すのは誰か――コア支持層めあての愚行と蛮行

旧統一協会問題が露呈したもの――宗教への無知を見せた野党

枝野氏「減税は間違いだった」――迷走する野党第一党

憲法無視の立憲民主党――国会で「信仰の告白」を迫る

2連敗した立民と共産――参院選でも厳しい審判

ワクチン接種の足を引っ張る野党――立憲と共産の迷走

「政教分離」「政教一致批判」関連:

公明党と「政教分離」――〝憲法違反〟と考えている人へ

「政治と宗教」危うい言説――立憲主義とは何か

「政教分離」の正しい理解なくしては、人権社会の成熟もない(弁護士 竹内重年)

今こそ問われる 政教分離の本来のあり方(京都大学名誉教授 大石眞)

宗教への偏狭な制約は、憲法の趣旨に合致せず(政治評論家 森田実)

旧統一教会問題を考える(上)――ミスリードしてはならない

旧統一教会問題を考える(下)――党利党略に利用する人々