7割強が「連立離脱」に理解を示す

10月10日午後、公明党は連立政権からの「離脱」を決断した。

3年3カ月の民主党政権時代を挟んだとはいえ、足掛け26年におよぶ自公連立の関係に区切りをつけたことになる。

国政では少数政党である公明党が、これほど長きにわたって国家の運営に携われたことは、世界の政治史のなかでも特筆される稀有な機会だっただろう。

まず公明党の支持者の1人として、多くの難局を共に乗り越えてきてくださった自民党議員や、その党員・支持者の方々に深く感謝を申し上げたい。

10日の午後2時前から、国会内の常任委員長室で開かれていた自公の党首・幹事長会談が終了したあと、午後3時半過ぎにNHKが「公明・斉藤代表、連立政権離脱の方針」と速報。与野党には衝撃が広がった。

同日夜以降、報道番組は地上波もネットも相次いで斉藤鉄夫代表に出演を依頼。皮肉にも政権を去ることが決まって初めて、公明党が日本政治のなかでいかに重要な存在であったかを、多くの国民に印象づけるかたちとなった。

翌11日の各紙朝刊は、いずれも1面で大きく報道。〈「政治とカネ」溝〉(読売新聞)、〈公明「政治とカネ 限界」〉(朝日新聞)、〈自民と献金問題で決裂〉(日本経済新聞)、〈政治とカネ平行線〉(毎日新聞)、〈政治とカネ巡り決裂〉(産経新聞)と、どの新聞もそろって、連立離脱の理由が「自民党の政治とカネ」であることを主見出しで伝えた。

12日朝のフジテレビ「日曜報道ザ・プライム」にも、斉藤代表が生出演。放送中に番組が自公連立を白紙にした公明党の決断について視聴者にアンケートを取ったところ、76%が「理解できる」と回答。「理解できない」は20%、「どちらとも言えない」が4%だった。

政治不信の元凶となった「不記載問題」

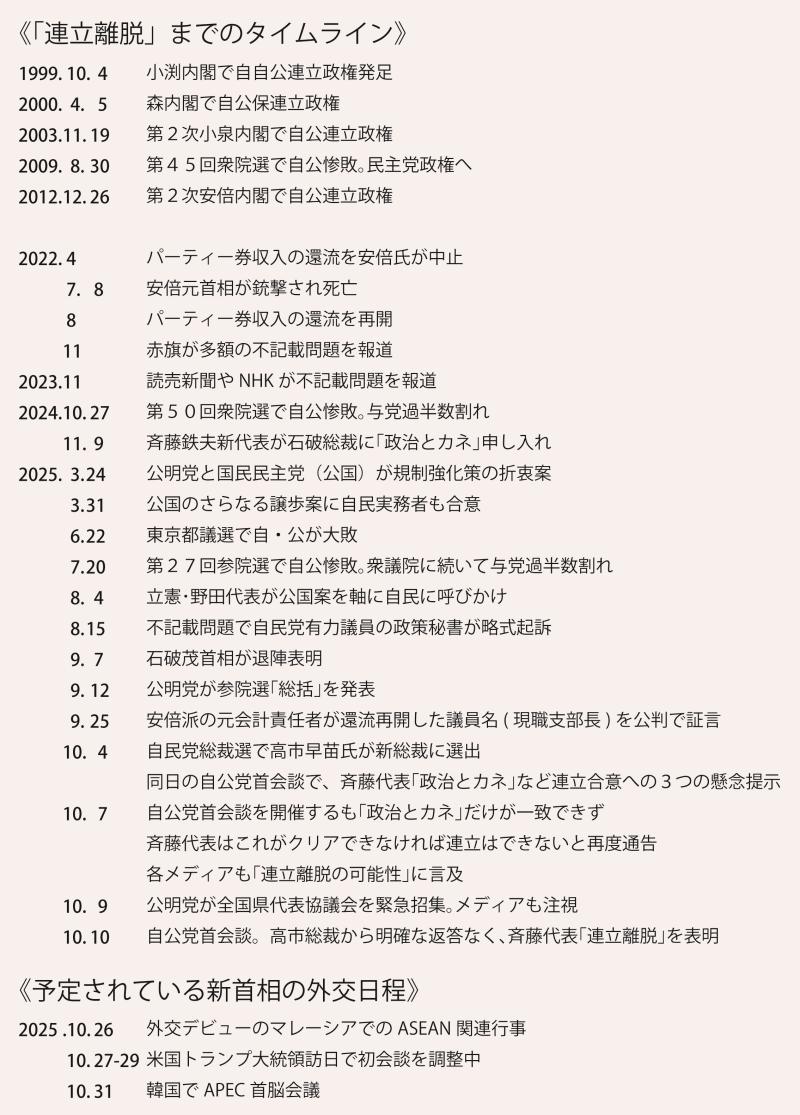

一方で、今回の連立離脱をめぐって、さまざまな憶測や不正確な情報も出回っている。既に各方面で個々に指摘の声は上がっているが、今後の記録として、ここでタイムラインを整理しておきたい。何が起きたのか、なぜ公明党がこのタイミングで離脱に踏み切ったのか、理解する一助になれば幸いである。

与党だけでなく野党も含め、多くの議員は人件費や地元事務所費などを捻出するため政治資金集めのパーティーを開催してきた。

政治にお金がかかることはある意味本当で、政界でも清廉潔白で有名な立憲民主党の岡田克也・元幹事長でさえ、平成13年から令和5年(2023年)までの13年間で、政治資金パーティーで得た収入は合計18億円にのぼる。

だからこそ、それら政治資金がどこからいくら入り、何にいくら使われたのかの透明化は必須なのだ。

物価が高騰するなかで、国民の大半は日々の生活に苦しさを抱えている。少子高齢社会にあって現役世代は高い社会保険料を強いられ、自営業者も民間企業も〝1円単位〟までの厳格な税務申告を求められている。

ところが、政権を担う自民党の多くの派閥で政治資金集めのパーティー券を売りさばき、ノルマを超えた額は派閥から議員側にキックバックされ、しかも法律で決められた政治資金収支報告書への不記載や過少申告が横行していたのである。

この問題は2022年秋に『しんぶん赤旗』がスクープし、翌2023年秋に全国紙が相次いで報道して一気に表面化した。

さらに、与党が厳しい審判を受けた衆議院選の直後、石破首相が初当選した議員に10万円の商品券を配布したことが明らかとなった。

これは従来の自民党内の慣例に従ったもののようだったが、石破首相は本年4月1日の会見で「国民の感覚からはかけ離れていた」とあらためて謝罪した。

多くの国民が抱いた怒りと失望感は、「政治は国民の方向を向いていない」「国民の思いにまったく寄り添っていない」というものだっただろう。

連立を組む公明党は、結党当時も、その前史からも、金権汚職政治の追及の先頭に立ってきた。統一地方選挙が基本的に3月から4月であるのに対し、東京都議会議員選挙だけが6~7月なのは、1965年に都議会議長選での贈収賄事件に対し、都議会公明党がリコール解散による出直し選挙を7月に実施させた〝爪あと〟でもある。

他の与野党に比べて不祥事を起こす議員は圧倒的に少ないし、万一にも不祥事が起きれば辞職という厳しい党内文化を持っている。公明党にとって「政治とカネ」への潔癖さは〝1丁目1番地〟なのだ。

自民党も大きく党員・党友を減らす

この不記載問題の象徴される「政治とカネ」は、じつは自民党の内側にも大きなダメージを与えていた。

自民党総裁選がおこなわれた10月4日に放送されたTBS「報道特集」は、この1年で自民党の党員・党友が大きく減っている実情を報じていた。

福井県で自民党町議を3期務めながら、不記載問題で「今の自民党に嫌気がさした」として、任期満了の今年3月に党員をやめた男性が顔を出して登場。

保守王国である福井県でさえ、総裁選の投票権を持つ党員・党友が昨年から1209人減少。実際、全国の自民党の党員・党友は、2024年の105万5839人から2025年は91万6400人へと、13%以上も減少したという。

同じく同番組の取材に応じた、今年6月の都議選で落選した自民党の元都議も、不記載問題が表面化してから、ビラを配っていても「もう無視される」と有権者の変化を告白。「自民党には期待しない。総裁選、誰がなっても期待しないという人が増えたなと感じます」と、率直に今の有権者の反応を吐露していた。

文字どおり、自公はこの「政治とカネ」に対する信頼を失ったことで、衆参ともに過半数割れという大敗を喫した。

とりわけ、公明党は「クリーン」を売りにしていただけに、自民党以上の打撃を受けて、党首や中堅の重要な議員を相次いで落選させてしまったのである。

1年前から迫り続けてきた「政治とカネ」

公明党はこれまでも、自民党の総裁が変わるたび、あるいは総選挙が終わるたびに、両党が取り組むべき課題や問題意識などを確認し合ったうえで、新たに「連立合意」を結んで政権運営をしてきた。

昨年9月に石破内閣が発足したあと、10月の衆議院選、今年6月の東京都議選、7月の参議院選で、いずれも自公は大きく議席を減らした。その結果、自民党は1955年の結党以来で初めて、その関わる政権で衆参ともに過半数を割る状態を招いたのである。

この自公にとっての〝3連敗〟の原因が、2023年秋から一気に表面化していた、自民党5派閥による政治資金パーティー収益の政治資金収支報告書への「不記載問題」に端を発するものであったことは明らかだった。

政治とカネの問題で自民党に厳しい審判が下った。第50回衆院選は27日投開票され、自民、公明両党は過半数を大きく下回り敗北した。自公は政権に復帰した2012年以来の岐路に立った。(『日本経済新聞』「社説」2024年10月28日)

むろん、公明党側にも大きな反省点があった。衆院選では、「不記載問題」で自民党が非公認とした議員の多くに、公明党として「推薦」を出した。

ここが選挙の難しさで、民主主義では政治は「数」で決まる。与党議員が落選することは対抗馬の野党議員が当選することを意味しており、地域での政策実現はもとより、結果次第では日本の政権そのものが不安定化を増してしまう。

そこで、当該議員の過失の軽重や、謝罪、説明などを見たうえで、それぞれの地元での判断に委ねた。だが当然ながら、それは大多数の有権者にとって素直に理解できるものではなかった。

公明党幹部の1人が、のちに「与党慣れしていた」と反省の弁を述べていたように、政権運営する側から見れば理屈の通る判断であっても、国民の個々の〝感情〟からすれば、やはり理解に苦しむ、もっと言えば容認できないことだった。

しかも、それを反省したはずが、ふたたび参院選でも公明党執行部は同様の苦渋の選択をせざるを得なかった。

「総括」が明記した選挙の敗因

参院選の「総括」として9月12日に公明党が発表したなかには、

物価高で生活者が困窮しているにもかかわらず、政治とカネの問題で揺れ続ける自民党との距離感、例えば、不記載議員への推薦が清廉な公明党のイメージを損なったのではないか(「第27回参院選 党総括〈要旨〉」/『公明新聞』9月13日)

とある。今回、「離脱」を経たことで、斉藤代表が会見や各メディアで初めて率直に語ったのは、支持者からの悲痛な声についてだった。

参院選挙に負けて全国を歩いたときにですね、とくに私に本当に響いたのは、「なんで私たちが自民党の不祥事の説明をしていかなければいけないんですか」「言い訳をしなきゃいけない。自民党の人でさえやっていないのに、なんで公明党のわれわれがやんなきゃいけないんだ」「自民党の不祥事なのに、公明党が説明する。これはもう限界です」という声を多く聞きました。(公明党のサブチャンネル/【緊急】公明党斉藤代表が“連立離脱の真相”をすべて激白!)

しかも、この自民党の「政治とカネ」に決着をつけることは、1年前から公明党が自民党に言い続けてきた問題だった。

たとえば衆院選の敗北を受けて、新たに斉藤氏が代表に就いた際も、石破茂総裁に強く迫っている。

石破茂首相(自民党総裁)は9日、首相官邸で、公明党の斉藤鉄夫新代表と会談した。斉藤氏は自民の派閥裏金事件をはじめとした「政治とカネ」の問題について「けじめをしっかりつけてほしい」と要求。首相は「具体的に考えている」と応じ、各党に協議を呼びかける意向も示した。(『毎日新聞』2024年11月9日)

会談では斉藤氏が、自民派閥の裏金問題の「けじめ」について言及したという。会談後、斉藤氏は「当事者である自民党で考えていただきたいが、例えば政倫審(政治倫理審査会)にも出ていない、何の説明もしていないということでは、けじめを取ったことにはならないと思う」と指摘。「国民が納得するけじめの取り方」を求めた。(『朝日新聞』2024年11月9日)

自民も含めて合意していたこと

自民党が構造的に抱えている「政治とカネ」の温床になっているのは、主に「企業・団体献金」で、しかもその〝受け皿〟となる「政党支部」が、自民党に限っては地方議員個々に紐づく形で約7700以上あると言われている。

国政だけでなく地方選挙の候補者らが代表を務める支部も多く、実態を把握するのは難しい(『毎日新聞』2024年8月16日)

このような実態で、膨大な数の政党支部が事実上、収支の把握が困難な都合のいい〝財布代わり〟になっているのである。

一連の「政治とカネ」が浮上すると、立憲民主党や日本維新の会など野党5会派は「全面禁止」を主張した。公明党としては、「全面禁止」でもまったくかまわないのだが、自民党は野党案を到底受け入れようとしない。

そのままでは1ミリも前に進まないので、今年3月、公明党は国民民主党(公国)と協議して規制を強化する〝第3の案〟を共同提出した。

自民党が求める企業・団体献金の存続は認めたうえで、

公国の規制強化策は、企業・団体が一つの政党・政治資金団体に寄付できる上限のほか、寄付を受けられる支部を政党本部と都道府県連に限定。一方、企業・団体が年間に寄付できる総額の上限(組織の規模などに応じ年750万~1億円)の引き下げには踏み込まなかった。

自民案が企業・団体の名称や寄付額の公表基準を「年1千万円超」としているのに対し、公国は「年5万円超」を主張。個人献金を促進するための税制優遇措置のほか、中長期の課題として、政党の役割やルールを定めた「政党法」を制定し、この要件を満たさない党への企業・団体献金は禁ずることでも合意した。(『朝日新聞』2025年3月24日)

それでも自民党が難色を示したため、3月31日には、公明党と国民民主党が、政党支部が政治資金収支報告書をオンライン提出し、インターネット上で公開することを条件として、政党支部が受け取ることを認めるかたちに大幅に譲歩。

ここで、ようやく自民党を含めて実務者では「合意」していたのだ。

企業・団体献金、地方支部も存続 自公国が合意、規制対象は限定的に(『朝日新聞』2025年3月31日)

この3月末の実務者協議の自民党側当事者は小泉進次郎氏である。だが、小泉氏が合意を取り付けたにもかかわらず、自民党内では反対が強く前に進まなくなった。

8月に入ると、立憲民主党も態度を軟化させ、公明党と国民民主党の案をベースに妥協点を見つけるよう自民党の石破総裁に呼びかけた。

立憲の野田佳彦代表は、「比較第1党と第2党が協議し、結論を得る。他党に賛同を呼びかける覚悟を決めるべきだ」と提案。野田氏は献金禁止の立場だったが、この日は、献金を存続させたうえで寄付を受けられる団体を限定する「規制強化案」に言及。国民民主党や公明党がまとめた案で、野田氏は「これを軸に落としどころの協議を」と呼びかけた。

首相は「第1党、第2党が党首同士で議論をするということに意味がある」と前向きに応じた。(『朝日新聞』2025年8月4日)

4日に言明した連立への条件

このように、衆院選直後にも斉藤代表から石破総裁に申し入れ、今年3月には落としどころとなる「折衷案」まで公明・国民で用意して、自民党を交えた実務者協議で合意。

さらに、8月には立憲民主党の野田代表がこの「折衷案」に乗る前提で自民党に呼びかけ、石破総裁も前向きに応じていた。

大きくテレビでも新聞でも報道されてきたこれらの経過を、総裁選に出馬した高市氏が知らないはずはない。

ここまでの段階を踏んだからこそ、10月4日の総裁選で新総裁として公明党に挨拶に来た高市氏に対し、公明党執行部は「政治とカネ」を含む懸念点を率直に伝達。この問題がクリアできないかぎり、新たな連立体制は組めないと言明した。

斉藤氏は高市氏に、政治とカネの問題、靖国と歴史認識の問題、外国人との共生の問題を指摘して「支持者から大きな不安がある。その解消なくして連立政権はない」と訴えた。高市氏は「心配ないようにしたい。しっかり政策協議を行っていきたい」と応じた。(『東京新聞』2025年10月5日)

毎日新聞もこの4日の会談について、あえて「公明・斉藤鉄夫代表、連立離脱ほのめかす 高市氏の自民総裁就任に」との見出しで記事を打ち、

政治とカネを巡っては「与党が選挙で大敗した大きな原因の一つにやはり不記載の問題がある。きちんとけじめを付けてほしい」としたうえで、企業団体献金の規制強化についても協議を求めた。(『毎日新聞』2025年10月4日)

と報じている。

これまでの自民党との協議の経緯を踏まえ、4日の就任あいさつの時点で、斉藤代表は「政治とカネ」にけじめをつけることが連立合意の譲れない絶対条件であることを、高市総裁に直接伝えているのだ。

これを受け、10月7日にあらためて高市総裁と斉藤代表の連立合意に向けた党首会談が開かれた。

4日に斉藤代表が率直に伝えた3つの懸念点のうち、「靖国参拝と歴史認識」「外国人との共生」については、高市氏の要望で詳細は明かされていないものの、公明党側として了承できる丁寧な説明があったという。

だが、1時間半にわたる協議のなかでも「政治とカネ」については高市総裁側から明確な話がなかった。

選挙後に新たに浮上した2つの大問題

斉藤代表が特に指摘したのは、参院選のあとで、新たに自民党の有力議員の政策秘書が政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で略式起訴され、罰金30万円と公民権停止3年間の略式命令を出されたこと(8月15日)。

さらに一連の問題をめぐる公判の場(9月25日)で、安倍首相の指示で中止になっていた「キックバック」の再開を指示した人物が、自民党の支部長(次期衆院選の候補者)という要職に就いている国会議員であると、証人出廷した元安倍派会計責任者の口から初めて明かされたことだった。

もとより斉藤代表は、それぞれの議員の人事そのものに難色を示したわけではない。実際、10日の会談に至るまで斉藤氏は当該2人の国会議員の固有名詞さえ出していない。

それら要職者に関して新たな処分や事実が司法の場で出たにもかかわらず、選挙で当選したことをもって「禊(みそぎ)は済んだ」として、これらのことについて国民への説明も改善策も示さない自民党の姿勢を問題視したわけだ。

国民の多数は、この自民党の「政治とカネ」に依然として不信感を抱いている。

2025年9月の世論調査でも、朝日新聞では「あなたは、新しい自民党総裁は、派閥の裏金問題の実態解明を進めるべきだと思いますか。その必要はないと思いますか」との設問に、68%が「進めるべきだ」と回答。「その必要はない」は27%だった。

高市総裁が選出された直後の10月4日~6日に共同通信が実施した調査(共同通信社「全国緊急電話世論調査」)でも、68.4%が高市新総裁に期待すると答えたが、「派閥裏金事件に関与した議員の党役員や閣僚など要職への起用」には77.5%が「反対」と答えている。

もちろん政治に期待するものの最上位は物価高対策だが、それとは別に「政治とカネ」への不信感と、その実態解明を望む声は、国民の間に依然として高いのだ。

だからこそ、斉藤代表は「政治とカネ」に決着をつけるという新総裁の具体的な対応がなければ、もはや連立はできないと繰り返し伝え続けてきたといえる。

1時間半をかけた7日の会談でも納得できる回答はなく、両者は10日に会談を持つことになった。

「一方的に離脱を告げられました」

すでに7日の会談後は各メディアも「連立離脱の可能性」に言及しはじめており、10日の会談を前に9日には公明党内で「中央幹事会」と緊急の「全国県代表協議会」が開かれた。

これらも各メディアで大きく報じられている。その詳細を報じた10日朝の「公明新聞」は、自民党本部にも届いている。

政策協議において公明党が政治資金問題への対応を重視することには「公明党は政治とカネに清潔であり、問題があれば再発防止への行動が伴うことは、公明党としての譲れない一線だ」と強調した。(『公明新聞』2025年10月10日)

緊迫した会談であることは誰の目にも明らかであるし、自民党側も公明党側の本気度は理解していて当然だっただろう。

しかし、10日の会談でも高市総裁から「政治とカネ」について回答はなく、「これから検討をはじめたい」という、これまで繰り返された話に終始した。

公明党としては、さんざん言い続けてきた「政治とカネ」に納得できる対応が見られない政権では、首班指名で自民党総裁の名前を書くための連立合意ができない。

全国の代表から連立離脱か否かの判断を「一任」された斉藤代表も、今さら「検討します」で引き取っては〝子どもの使い〟以下になってしまう。

新首相の外交日程も迫っているうえ、物価高騰対策の補正予算を組む国会を1日も早く開く必要がある。外交日程の前に首班指名選挙をおこない、新首相による組閣、所信表明と各党からの代表質問にも日程が必要になる。これ以上、両党の協議を引き延ばすことは許されない。

そこで、10日の1時間半の協議の末、斉藤代表は「連立解消」を告げた。

しかし26年におよぶ両党の信頼関係に立って、今後も是々非々ではあるが国政のために協力していくことを約し合い、握手をして別れたという。

会見場に現れた斉藤代表は、最初は硬い表情だったが、ほどなく笑顔も交えた柔らかい表情で質疑に応じた。

10日の会談後、自民党本部でぶら下がり会見に応じた高市総裁は、長年のパートナーであった公明党への慰労や感謝を口にすることもなく、険しい表情で「一方的に連立解消を告げられた」と述べた。

しかしながら、直近1年間だけの経緯を見ても、また高市総裁選出後の3度の会談の内容を見ても、自民党の「政治とカネ」への決着こそが、新たな連立合意の絶対条件であることは明らかであろう。

高市氏の言う「一方的に」は正確さに欠けるし、もしも高市総裁が本気でそう受け止めていたとしたら、総理総裁の器たりえるのか筆者は根本的な疑問を抱かざるを得ない。

「じつは当たり前ではなかった」

10日夜のNHKニュース7で、長年にわたって日本政治を見てきた政治学者の御厨貴(みくりや・たかし)東京大学名誉教授は次のように語った。

「やはり自民党の油断だ。公明党には素朴な生活主義、平和主義があり、それを抱え込むことで自民党はある種の『幅の広さ』を見せる効果があった。最初は自民党に足りない部分を公明党に協力してもらうという考えがあったが、時間がたつうちに当たり前のように思うようになった結果だ」(NHKONE/2025年10月10日【政治部解説】公明 連立離脱はなぜ?どうなる首相指名?)

「政治とカネの問題でも、公明党からすれば『そんなに金を使うのか』という思いがあり、自民党は『過ぎた話だ』と捉え、こうした皮膚感覚の違いが埋められないものになった」(同)

なお、一部には高市氏が復古的な保守派であることを理由に「自民党総裁が高市早苗氏になったから」公明党は離脱したという見解があるが、これはまったく的外れなものだ。

今回の総裁選で、自民党の候補者の誰1人として「政治とカネ」の解決を掲げた人物はいなかった。そのことにも公明党は自民党への強い不信感を抱いたと思う。

したがって「誰が総裁になっても同じことをお聞きした」という斉藤代表の説明は本音だろう。

10月4日に高市早苗氏が自民党総裁に選出された直後、初の女性総裁の誕生ということも含め、多くの公明党議員は自身のSNSに高市氏への祝意を投稿している。

安倍晋三氏と7年半も政権運営をしてきた公明党にとって、高市氏のイデオロギー面は、むろん不安材料でないと言えばウソになろうが、それほどの障害ではなかったはずだ。

斉藤代表と高市総裁は、30年前は同じ「新進党」の仲間であり、互いに携帯電話の番号も共有して、これまでも連絡を取り合ってきた関係だ。

ただ、公明党と支持者がどのような思いで3つの選挙を戦ったか。とりわけ公明候補のいない地域で、自民党候補支援のために説明をし、頭を下げ続けてきたのか。

それでも惨敗したあとの「総括」に、公明党がどのような強い決意を込めていたか。高市新総裁は、それらにどこまで真摯に思いを馳せていただろうか。あるいは、高市新総裁に助言をする者は、周囲に誰もいなかったのだろうかと悔やまれる。

この26年間をかけて、自公のあいだには「友党」の絆が、議員や支持者のさまざまなレベルで醸成された。多くの自民党議員が、SNSに公明党と支持者への感謝を綴ってくれている。

斉藤代表自身、「今回の決断は、決して自民党と〝敵対〟するものではありません」と繰り返し明言している。

一方で、かつて自民党の一部議員や支持者のなかには公明党のことを軽んじて、「踏まれても踏まれても、ついてくる〝下駄の雪〟だ」と公然と口にする者もいた。

さて今回、はたして外れたのは〝下駄の雪〟だったのか、あるいは〝下駄の鼻緒〟だったのか。

関連記事:

重要さを増す公明党の能力――「対話の場」と「調整能力」

公明党、その「再生」への視点―選挙のプロからの率直な声

「多党制時代」の日本政治(上)――参政党を躍進させたものとは

「多党制時代」の日本政治(下)――公明党と支持者の課題

公明党、再建への展望――抜本的な変革を大胆に

選挙における「見え方」問題――ポイントは清潔感と笑顔

公明党が都議選で得たもの――「北多摩3区」に見る希望

公明党、次への課題――SNSは宣伝ツールではない

参院選、大日本帝国の亡霊――戦時体制に回帰する危うさ

「外免切替」デマ、国会で決着――国民の不安解消を求めた公明党

「外国人」をめぐるデマを検証する――「秩序ある共生社会」へ国が主導せよ

参院選と「外国勢力の介入」――戦場は「人間の脳」

公明党は〝媚中〟なのか――「勇ましさ」より「したたかさ」を

都政に不可欠な都議会公明党――小池知事の「改革」を支える足場

『公明党という選択』――〝斉藤鉄夫vs佐藤優〟対談を読む

公明党の「平和創出ビジョン」――2035年までを射程とした提言

「外免切替」デマ、国会で決着――国民の不安解消を求めた公明党

変わりはじめた公明党の発信――他党支持者からも好評

「年収の壁」問題は協議継続へ――与野党の合意形成に期待する

公明党、反転攻勢へ出発――「外側」の意見を大切に

公明党、次への展望(前編)――時代の変化に応じた刷新を願う

公明党、次への展望(後編)――党創立者が願ったこと

自公連立25年の節目――「政治改革」もたらした公明党

公明、「平和創出ビジョン」策定へ――戦後80年となる2025年

なぜ公明党が信頼されるのか――圧倒的な政策実現力

公明党を選ぶべき3つの理由――地方議員「1議席」の重み

2023年度予算案と公明党――主張が随所に反映される

都でパートナーシップ制度が開始――「結婚の平等」へ一歩前進

書評『今こそ問う公明党の覚悟』――日本政治の安定こそ至上命題

G7サミット広島開催へ――公明党の緊急提言が実現

核兵器不使用へ公明党の本気――首相へ緊急提言を渡す

「非核三原則」と公明党――「核共有」議論をけん制

ワクチンの円滑な接種へ――公明党が果たしてきた役割

「政教分離」「政教一致批判」関連:

公明党と「政教分離」――〝憲法違反〟と考えている人へ

「政治と宗教」危うい言説――立憲主義とは何か

「政教分離」の正しい理解なくしては、人権社会の成熟もない(弁護士 竹内重年)

今こそ問われる 政教分離の本来のあり方(京都大学名誉教授 大石眞)

宗教への偏狭な制約は、憲法の趣旨に合致せず(政治評論家 森田実)

旧統一教会問題を考える(上)――ミスリードしてはならない

旧統一教会問題を考える(下)――党利党略に利用する人々