第1回 哲学を学ぶということ①~対談のはじめに

(対談者)

福谷 茂(京都大学名誉教授、創価大学名誉教授)

伊藤貴雄(創価大学文学部教授)

伊藤教授の研究室にて

編集部 福谷先生、伊藤先生、このたびは連載企画をお引き受けくださり、ありがとうございます。

本企画は、中学生・高校生、また大学生から社会人まで、これから哲学を学ぶ人にとっての第一歩、入門編となるような対談企画です。

福谷先生の読書ガイド『書海按針―学部学生のための読書ガイド―』(京都大学学術情報リポジトリ――KURENAI)は、多くの方に読まれ、哲学入門の手引として高く評価されています。

福谷先生の熱意と膨大な本の知識を、哲学を学びたいと考えている方々に向けた「哲学入門」として活かせないだろうか――。そんな思いから、この連載の企画が始まりました。

最初は「哲学に関する書評」をという漠然としたものでしたが、福谷先生から「中学生や中学の先生にもわかりやすいもの」、さらに「伊藤先生との対談形式なら深く、わかりやすく語ることができる」との提案をいただき、方向性も決まり、また本連載のタイトルも、「対談 哲学は中学からはじまる――古今東西を旅する世界の名著ガイド」と決まりました。

また、福谷先生、伊藤先生のお二人とも、哲学を志すきっかけとなった読書体験を、それぞれの中学時代に遡ることができるとも伺っております。

さて、現在中学には「哲学」という教科はありませんが、「生きる力」の育成が求められるなかで、哲学的・倫理的な思考力はますます重要になっています。

「自分とは?」「生きるとは?」といった根源的な問いに向き合い始める思春期にこそ、哲学の入り口が必要でもあります。

また、歴史上の多くの哲学者たちも、日本の中学時代に相当する年齢頃に、その哲学の出発があったとも言えます。

しかし、哲学に興味はあっても何から学べばよいか分からないという声は多く、また先生方にも指導の手がかりが求められています。

この連載では、福谷先生・伊藤先生のお二人の哲学対話を通して、哲学を学ぶためのヒントや古今東西の名著などもご紹介いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

伊藤貴雄 よろしくお願いします。

僕自身も、哲学研究の界隈では無類の博識家、読書家として知られる福谷先生にたくさんお話を伺いたいと思っています。どうぞ、よろしくお願いいたします。

哲学の有名な古典だけに限らず、福谷先生には自在に話題を広げていただき、多くの本についての話を伺いたいと思います。そこから何が生まれてくるか。対話による化学反応にお任せしようと思っています。

福谷 茂 こちらこそ、よろしくお願いします。

今回の企画は、伊藤先生との対談書評なら面白いものができるのではないかと思い、楽しみにしていました。

また、「中学生」というテーマを提案したのは、実は先日、長野県の中学校で行った授業体験の印象がとても強く、僕自身にとっても非常に面白い体験だったからです。

そしてもうひとつは、今、大学でやってる哲学が、昔ほど人気がないというか、重みがなくなってきています。

今後どうやって哲学の面白さを世間にアピールしていくかということが、哲学の職を奉じている全ての人間に問いかけられているわけです。

そうした中の試みとして、高大連携(※)――高校に、大学の先生、院生たちが接点をつくって行っているわけですが、それをもう一歩展開した形態として、中学生を対象とした哲学っていうのも十分考えられるんじゃないかと思ったからです。

※高大連携…高校と大学が連携して行う教育活動。高校生が大学の授業を受けたり、大学の先生が高校で授業を行うなど、高校生の大学における学習に対する目的意識や将来に対する意識の向上を図る等の取り組み。

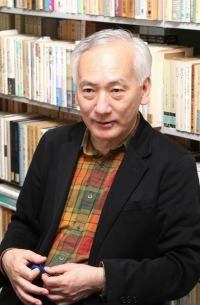

ふくたに・しげる●1953年、兵庫県生まれ。1981年、京都大学大学院文学研究科博士後期課程学修認定退学。1981年、京都大学文学部助手、以後、獨協大学専任講師・同助教授、東京都立大学人文学部助教授、京都大学大学院文学研究科助教授・同准教授・同教授を歴任し、19年に京都大学名誉教授。20年から創価大学大学院文学研究科教授を務め、25年、創価大学名誉教授。京都大学博士(文学)。著作に、『カント哲学試論』(知泉書館、2009年)、共編著に『カント事典』(弘文堂、1998年)、論文に「ヘノロジカル・カント」(『日本カント研究13』所収)など。日本カント協会元会長。

ふくたに・しげる●1953年、兵庫県生まれ。1981年、京都大学大学院文学研究科博士後期課程学修認定退学。1981年、京都大学文学部助手、以後、獨協大学専任講師・同助教授、東京都立大学人文学部助教授、京都大学大学院文学研究科助教授・同准教授・同教授を歴任し、19年に京都大学名誉教授。20年から創価大学大学院文学研究科教授を務め、25年、創価大学名誉教授。京都大学博士(文学)。著作に、『カント哲学試論』(知泉書館、2009年)、共編著に『カント事典』(弘文堂、1998年)、論文に「ヘノロジカル・カント」(『日本カント研究13』所収)など。日本カント協会元会長。

伊藤 小学校の授業でも、哲学の要素が徐々に取り入れられてきていますね。

また、世界的にも「こどものための哲学」(Philosophy for Children)という取り組みがあって、そこでは予備知識なしに子どもの肌感覚で出てくる言葉をお互いにつぎ合わせていくというプロセスを取ります。

福谷 私は、長野県で中学校の先生方の「校内哲学研修」の講師を25年間務めてきました。生徒たちは、僕にとっては先生方の向こう側の存在でした。

今年3月で退職になりましたが、最後に生徒たちに哲学の授業をとの話があり、今の中学生に関心もあってお引き受けしました。

校長先生、教頭先生、哲学担当の先生と数名の先生と、1年生から3年生の全校生徒が体育館に集まって、「哲学対話」という授業を50分行いました。

「生きるとは?」をテーマに、小グループに分かれてディスカッションを行い、その後、全体で発表を行うというものです。僕も小グループに入って話をしたり、また生徒たちの話を聞いたりしました。

全校での催しですから、乗り気ではない生徒も当然出てくるだろうと思っていましたが、それが全くなくて大変活発な議論を40分行ったわけです。

最後に10分だけ僕のまとめ話の時間をつくってもらいました。

正解のない「大切なこと」

福谷 「哲学対話」の授業の後に、そこに参加していた先生方の授業の参観もさせてもらいましたが、それも面白かった。

国語と理科の授業だったんですけど、国語は「詩」の授業で、中学生にどんな詩がどんな風に教えられ、どんな風に受け止めているのか、実地の体験をしました。とても素晴らしい詩を教えられていましたし、先生も参考書の受け売りを行っているのではなく、先生自身の考えで授業を設計されていた。

伊藤 やはり、哲学というのは「決まった答えを探す」というよりも、「探求したい」という心をサポートしていく方法ですね。

福谷 その通りですね。

伊藤 国語、算数、英語の主要3教科に、理科、社会を加えた5教科があって、さらに他の教科がある。中学校ですから、哲学という教科が独立してあるわけではありません。

しかし哲学はどの教科にも重なっていて、どの教科にも使える発想、考え方のベースになるものです。

哲学という教科をつくってほしいとか、その教科を学んでほしいと言うことではなく、全ての教科のベースに哲学という発想があれば、例えば、国語では詩の読解が豊かになるとか、数学ではピタゴラスの定理にも違った形でのアプローチができるとか、それが哲学の効用なんだろうと思います。

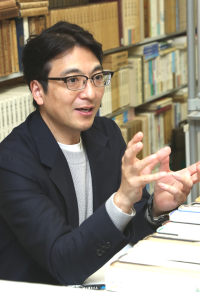

いとう・たかお●1973年、熊本県生まれ。2006年、創価大学大学院文学研究科人文学専攻博士後期課程修了。博士(人文学)。2015年、ヨハネス・グーテンベルク大学マインツ ショーペンハウアー研究所客員研究員。2016年、創価大学文学部教授。2024年、創価大学附属図書館館長に就任。著書に、『ショーペンハウアー 兵役拒否の哲学 -戦争・法・国家-』(晃洋書房、2014年)、『哲学するベートーヴェン カント宇宙論から《第九》へ』(講談社選書メチエ、2025年)、編著に『シュリーマンと八王子 : 「シルクのまち」に魅せられて』(第三文明社、2022年)など

いとう・たかお●1973年、熊本県生まれ。2006年、創価大学大学院文学研究科人文学専攻博士後期課程修了。博士(人文学)。2015年、ヨハネス・グーテンベルク大学マインツ ショーペンハウアー研究所客員研究員。2016年、創価大学文学部教授。2024年、創価大学附属図書館館長に就任。著書に、『ショーペンハウアー 兵役拒否の哲学 -戦争・法・国家-』(晃洋書房、2014年)、『哲学するベートーヴェン カント宇宙論から《第九》へ』(講談社選書メチエ、2025年)、編著に『シュリーマンと八王子 : 「シルクのまち」に魅せられて』(第三文明社、2022年)など

福谷 「哲学対話」の授業の初めに、教頭先生が生徒たちに伝えていましたが、「哲学には正解はありません」ということなんですね。

まさにそこが他の教科と違うところで、教科書にある正解をマスターするっていうことではなく、「正解がなくとも大事なことがあるんだ」ということ。中学生たちに、それをどこかで感じ取ってもらいたい。哲学がその役割を果たすという意味です。

先日、最近まで文科省に勤めていた方から最近の「学力観」について伺いました。それは「教科書を教える」とか「教科書で教える」ではなくて、学校で教えることっていうのは「コンピテンス」(※)であると。

つまり、何かを自分で調べようとか、勉強しようとか、その方向づけを与えることが学校の役割で、教科書の知識を流し込んだり、マスターさせたりするのではない。

自分で勉強しようという気持ちを起こさせ、勉強しようというのはどういう気持ちかを体験させる、それが新しい学力観であって、教科書もそこにターゲットを置いている。

高校の「倫理」の教科書は保守的で退屈と言われていますが、もし倫理という教科を今後も続けるのであれば、コンセプトを変えなければならないと思います。

その場合、伊藤先生がおっしゃったような、特定の教科、専門領域のようなものではなくて、どの教科にも関わるような、どの教科とも隣り合わせになれるような、そういう教科です。それぞれの教科の勉強に対して興味を新たにする、モチベーションを得るというような。

数学も国語も、教科の隔てを取っ払うということを使命としているような教科というものを考えてもいいんじゃないだろうか。

※コンピテンス…特定の分野や状況において、個人が持つ知識、スキル、態度、価値観などを統合し、効果的に行動する能力のこと。さまざまな経験や体験を通して身につけられる能力であり、アビリティ(勉強や学習を通して身につけられる能力)よりも、習得が難しいとされる。

伊藤 哲学は、それぞれの教科の発想そのものに、新鮮な息吹きを吹き込んでフレッシュさせることができます。

福谷 哲学には少し心配な面があります。中学高校時代では、他の教科より哲学の方が面白くなってしまうという危険があります(笑)。

旧制高校でもね、哲学に凝ると成績が下がると言われた。丹下健三(※)の自叙伝に出てくるんですが、彼は秀才だったんだけれども、ある時、哲学に凝ったものだから、ガタンと成績が落ちてしまったと。

※丹下健三(1913-2005)…建築家、都市計画家。早くから国外でも活躍した。広島平和記念公園や東京都庁舎、高松市の旧香川県立体育館などの建築に携わる。著書に『丹下健三――一本の鉛筆から 』など。

伊藤 先程の「哲学対話」の授業では、他の教科学習の中ではそれほど積極性が見えなかった生徒が、「哲学対話」の授業ではとてもハツラツとしていて、先生たちが驚いたという話がありましたね。

福谷 授業の参観後に、もっと話したいという生徒がいました。僕もできる限りの話をしたんですけど、学校としてもそれが驚きだったと言っていました。

つまり国語とか理科とかの教科には、それぞれに得意な子、不得意な子がいますが、哲学はそれがなくて、誰もがゼロベース、強制的に同じ出発点になる。そういう面白さがあります。

本を読むことは、あらゆる学問の基礎

福谷 僕も実際に「哲学対話」の授業をしてみるまで、いったいどうなるのか、収拾がつかなくなるのではないか、そんなことを考えながら授業を行いました。

しかし実際には、生徒たちに任せましたが、自然と議論に展開があった。「生きる」というテーマから、次第に「生きる」には「自分」というファクター(因子・要因)がないとならない、と生徒自らが気づいていったんですね。

さらに、「食べる」「食べなければ死ぬ」「友だちと話し合うこと」「笑い合うということ」「人に感謝するということ」「人から感謝されるということ」。

さらに、「自分のことを知るということ」「めげないこと」、そして最後に、「人のことを理解するということ」にたどり着く。

生徒からでてきたキーワードを順に見てみると、完全に哲学の言葉で表現することができるような展開をたどっている。

問題はその次で、生徒たちにはこんなにポテンシャルがあるんだっていうことを、先生たちに感じ取ってほしいということなんです。

僕は長年の哲学の教員ですから、そこはまさに「哲学の現場」だということが見ていて分かるのですが、中学校の先生たちには、そうした生徒たちの言葉を聞き流さず、そこに非常に大事なテーマがあることを感じ取ってもらいたい。それが今後の「校内哲学研修」の課題になると思います。

そしてもう一つ、哲学を専門に中学校で教えている先生がほとんどいないため、生徒たちの素朴な疑問や面白そうな考えに、どう対応したらいいのかがわからない、と先生自身が率直に問題点を話していました。

今回の書評対談にも繋がる話ですが、哲学を専門として、多くの本を読んできた僕らが伝えられることは、学校の先生たちを通して、中学生の皆さんに「本を読むこと」へ繋いでいくことなんです。哲学的な問題というものは、世界文学の中でも大問題なんですよ、と。

大学生にしても本を読むということは、学問にとって必須の道です。とりわけ、文学部での学問は、授業に出ること、本を読むことになるわけです。

自分が思っていること、考えていることに答えてくれるものが図書館の中には必ずある。

伊藤先生と僕は、もう長年にわたって数多くの本を読む生活をしていますから、「こんな本がありますよ」とジャンルにとらわれず本を紹介できます。

この連載では伊藤先生と一緒に、テーマに沿って、「哲学」と「本を読むこと」への橋渡しになるような話をしたいと思っています。

編集部 福谷先生から、今回のウェブ連載企画の書評対談の導入の話をお話いただきました。それでは、これからテーマに沿ったお話を伺いたいと思います。

第1回目のテーマは、福谷先生が中学校で行った「哲学対話」の授業と同じく、「生きる」で進めさせていただきたいと思います。

「生きる」悩みと喜び~中高生時代の読書体験

福谷 「生きる」ということをテーマに考えたときに、先程の中学校の授業でも、いろいろな答えが出たわけなんですけれども、伊藤先生は「生きる」というテーマで、哲学の材料になるような本はありますか。

伊藤 実は、僕が14、5歳ぐらいの頃は、哲学書は読んでいないんです。

伊藤 実は、僕が14、5歳ぐらいの頃は、哲学書は読んでいないんです。

私が今、哲学の勉強をしている時のルーツをたどってみたのですが、中学生の頃に一番に惚れ込んだのはミステリーで、「シャーロック・ホームズ」でした。その本が「生きる」っていう問いに結びつくかというと、ちょっと難しい(笑)。

「生きる」というテーマについて思い出してみると、僕が中学校時代に一番背伸びして読んだ本に、岩波文庫の『オイディプス王』(ソポクレス著、藤澤令夫訳)があります。

それは僕が、ちょうど人間関係に悩んでいたころです。同級生との関係がうまく結べない。思春期だし、人の目も気になる。自分が嫌われているんじゃないかとか、陰で悪く言われているんじゃないかと。なぜ、そういう気持ちになったのかはわからない。

そんな時、偶然なんですけれども、学校の帰り道に本屋があって、たまたまですけど、『オイディプス王』が一番薄い本で、手にとって、読んだんです。でも僕はそれで救われたんですよね。

この物語はものすごい悲劇です。それを読んで、「人生っていつ不幸になるかわからないし、やがて人は死ぬ。どんな幸せな人も、どんなに満ち足りていそうな人も、一寸先は闇。どうせ暗闇なんだったら、他人のことを気にして生きるのも、おかしいんじゃないか」と。

なぜか、よくわからないんですけど、「オイディプス王」に励まされた。「オイディプス王」には「生きる悲劇」が書かれているんですが、僕は「生きる勇気」をもらった。

福谷 それは素晴らしい。本を読んで、その本から何を受け取るか。これを受け取るべきだというような教科書にある定番のものとは、全く違うところに出くわすのが、読書の本当に楽しみです。

伊藤 やはり、あれは僕の忘れられない読書体験です。

人間関係で行き詰まっていて、大人から声をかけられて出てくる答えでもないし、自分の中で湧いてくる答えがほしかったけど、自分一人では湧いてこない。そんな時に出会った一種の解毒剤ですね。

王様の地位にあった人が一夜にして転落して、不幸の道をまっしぐらに落ちていくという話から、逆に「どうせそういうのが人生だ。だったら勇気を持って生きよう」という、なぜそんなメッセージを受け取ったのかはわかりませんが、そういう体験でした。

福谷 それこそが、まさに中学生の読み方ということになります。

オイディプス王の話は、大人になって読むとかえって深刻になる(笑)。

しかし、伊藤先生のような、予想もしないような読み方ができるというのは、中学生の特権です。

実は僕も中学生の頃は哲学少年では全くなく、どちらかというと科学少年で、理系の学問に憧れ、関心を持つタイプの人間だったわけです。だから、小説もほとんど読んだことがなかった。芥川龍之介あたりは読みましたけれど。

そんな科学少年にとって、とりわけ今回の「生きる」というテーマに関して、「生きる」ということを目の前に突きつけられた体験は何だったかというと、僕の場合はトルストイでした。

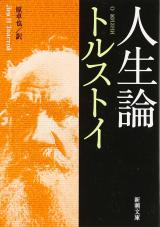

『人生論』(トルストイ著、原卓也訳/新潮文庫)

トルストイの『人生論』(トルストイ著、原卓也訳/新潮文庫)は、昔から日本でも愛読されてきた本です。「人生論」というタイトルは、新潮社文庫の原卓也さんの翻訳ですが、後書きには、原語は「人生」ではなく、もっと直接的にただ「生きる」である、と書いてあります。つまり、「ライフ(life)」ではなくて「リビング(living)」です。

トルストイこそが、僕に「生きる」ということを、教訓としてではなく、人生論としてではなく、「これが生きるってことなんだ」と、直接突きつけてくれた存在でした。

トルストイの作品は、どこを読んでも「ただ生きていること」の躍動そのものが、あちこちに描かれています。たとえば有名な『戦争と平和』(トルストイ著、工藤精一郎訳/新潮文庫)にも、そういうシーンがたくさんあります。

「若さ」と「生きる」ということが一体化して、まるで飛び跳ねているようなシーンとか、あるいは『復活』(トルストイ著、藤沼貴訳/岩波文庫)の冒頭――「何のかんの言っても、必ず春はやってくるんだ」っていう、あの導入部分もそうですね。

僕自身も春夏秋冬の感動を体験してきましたけれど、そうしたことも物語の出発点にもなるし、深いテーマとしても取り上げることができる。そうしたことを知った初めての体験でした。また、本を読むことが与えてくれる経験の面白さを体験した初めてのことでもありました。

そして「生きる」ということを、「他の誰かが生きるということを語っているものを読む」という行為を通じて、つまりトルストイの「人生論」という媒介を通じて、学んだ経験でもあったわけです。

自分の人生でありながらも自分自身では気づけないことや、もちろん自分が到底経験するはずもないことなど、本というものがどれほどのものを自分に与えてくれるか。

そこから先は、本を読むということが、僕自身の人生と切り離すことができない、欠かすこともできないものになっていったんです。

(第2回につづく)

第1回 哲学を学ぶということ①~対談のはじめに

第2回 哲学を学ぶということ②~本との出会いを語る

第3回 各教科と哲学のつながり――①科学(理科)と哲学(上)

第4回 各教科と哲学のつながり――①科学(理科)と哲学(下)

第5回 近日公開