第2回 哲学を学ぶということ②~本との出会いを語る

(対談者)

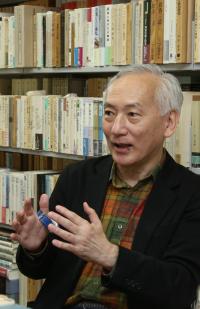

福谷 茂(京都大学名誉教授、創価大学名誉教授)

伊藤貴雄(創価大学文学部教授)

名作の「子ども版」「再話本」も大切な読書の入り口

伊藤貴雄 福谷先生が、前回紹介されたトルストイの『人生論』を手にされたきっかけは、何かあったのでしょうか。

『少年少女世界文学全集8 トルストイ著作集』(武者小路実篤編/あかね書房版)の扉

福谷 茂 一番短いからです。伊藤先生が手に取った『オイディプス王』ではないですが(笑)。

もうすこし真面目に言いますと、どうも自分は人生というほどの手応えを持っていないな、と感じたということがありますね。僕がトルストイの『復活』を読んだのも同じような動機です。

僕が読んだ『人生論』は、武者小路実篤(※)が小学生向けに書き直した「リトールド・エディション(簡易版)」です。つまり元の話を再話した「再話本」(以後「子ども版」)です。

武者小路実篤は、ご存じのように文章は伸びやかで、トルストイの原文はもう少し難しいのですが、それをわかりやすく書き直しています。

※武者小路実篤(むしゃのこうじ・さねあつ 1885-1976)…明治から昭和にかけて活躍した小説家・思想家。志賀直哉らと親交を結び、「白樺(しらかば)」という雑誌を創刊し、人間の善や理想を信じる「白樺派」の中心人物として活躍した。代表作に『友情』『お目出たき人』など。

伊藤 子ども版の本といえば、僕にも体験があります。

小学生のころは図書館を使うのが苦手で、何の本から読んでいいかがわからなかった。図書館で本を借りても、読めないまま返却することが続いていました。本が好きになる少し前のことです。

日本には、世界の大文学や長編小説を子ども向けにコンパクトにして、わかりやすくまとめている名作本がとても多く、どれもよくできています。

小学校5、6年生のころ、祖母が買ってくれた『ああ無情』というビクトル・ユゴーの『レ・ミゼラブル』を元にした本が、僕が初めて面白いと思った本でした。

『子どものための世界文学の森 22 ああ無情』(ビクトル・ユゴー作、菊池章一訳/集英社)

『レ・ミゼラブル』の原作は第5部まであるんですが、子ども版の『ああ無情』は5部の途中から始まるんです。すごいですよね(笑)。

あの有名なバリケードのシーンが終わった後に、意識不明で運び込まれたマリウス青年が、「なぜ僕は助かったんだろう」「誰が助けてくれたんだろう」と、疑問に思うところから物語が始まるんです。

結婚したい相手・コゼットの父親は自分に冷たい。しかし、「あの人さえいなければコゼットと結婚できる」と思って遠ざけていた恋人の父親が「もしかすると僕を救ってくれた人なのかもしれない」と悩む。

その部分だけを物語として取り上げているのが『ああ無情』でした。

それに物語の最後がまた面白いんです。

――マリウスが、「コゼット、僕は勘違いをしていた。2人でお父さんに会いに行こう」と言って馬車に乗りました。さあ、2人はお父さんに会えたでしょうか? 続きは、読者のあなたがもっと長い翻訳で読んでください――っていう終わり方なんです(笑)。

僕は次にもう少し長い話の『ああ無情』を読みました。そうやって3、4度目にようやく原作を翻訳した『レ・ミゼラブル』全編を読むことができました。

福谷 子ども版の本には、そうした幸福な、教養の深まりというものを約束してくれる点もありますね。

福谷 子ども版の本には、そうした幸福な、教養の深まりというものを約束してくれる点もありますね。

伊藤 子ども向けの名作シリーズというのは、日本に限らず世界中の先人たちが頑張って練り上げてくれた大変に素晴らしい文化です。

福谷 僕らのころは『三国志』は大概は吉川英治のものを読みましたが、今では小学生や中学生は横山光輝の漫画から読み始めることが多い。

中国文学者の専門研究者になった人でも、漫画の『三国志』(横山光輝)が原点だと語る人もいるようです。しかし、こういう話は、あまり話題にされることが少ない。

伊藤 「初めから難しい本を読もう」ということではなく、福谷先生も僕も含めて、本好きの人たちは、最初は意外な本から入門して読み始めていたりもします。

『西洋哲学史』(岩崎武雄著/有斐閣)

福谷 僕は学生に対して、初めから専門書を読む必要はない、むしろ後になってから、つまらない本、なんだか恥ずかしくなるような初歩的な本でもいいから、きっかけになる本に真面目に取り組むことが大切だと伝えています。

たとえば、哲学の本の話になりますが、岩崎武雄さんの『西洋哲学史』という本があります。学生にも紹介をしている本です。

これは完全なる哲学の教科書で、淡々とほとんど無味乾燥に哲学史が語られていて、僕が高校生の頃、哲学に関心を持つようになって最初に読んだ哲学の入門書です。

今になってみると、ひと昔前の常識とも思えるようなことが書かれているだけの本に見えますので、これを自分の哲学の出発点だと言いたくないと思うこともある。

しかし大変良心的に書かれていて、知識以外のことですが、僕に哲学の基礎的な部分を語るうえで、絶対に誤魔化してはいけないこと、その姿勢をしっかり教えてくれた本でもあるんです。だから、多くの人にこの本を紹介しています。

伊藤先生が体験されたみたいに、初歩的な本から読書が始まって、徐々に本物の『レ・ミゼラブル』にたどり着く。『ああ無情』から始まって、少しずつ進んで、原作『レ・ミゼラブル』の八分目までに辿り着くということも「読書」なんですね。

そのような読書のあり方、コンセプトは、多くの人と共有したほうがいいですね。

伊藤 今の若い世代にとっては、漫画もあるし、アニメもあるし、さらにはYouTubeなどインターネット上には様々な動画もある。興味があるならどの入口から入ってもいいのです。

福谷先生と僕が話しているこの対談も、そのうちの一つですね。「どこから始めたらいいか」迷ったときの参考にしてもらえれば嬉しいと思います。

福谷先生のような大読書人も、トルストイの『人生論』を書き直した本が読書の入口になっているし、僕の『レ・ミゼラブル』の入口はダイジェスト版です。

福谷 学校の図書館は、非常に重要な存在です。

学校図書館がもつ重要な役割

福谷 僕が小学生の頃は、土曜日の午前中の授業が終わると、図書館に行きました。そのうち図書館の掃除係をかってでて、掃除係をしながら図書館に収蔵されている本を手にとってみたりするようになった。

それほど難しい本があるわけではないですが、図書館にはあらゆるジャンルのものがあります。子ども向けに書き直されたクレオパトラの伝記とか、「シャーロック・ホームズ」ものがありました。

伊藤 僕もはじめは子ども版の「シャーロック・ホームズ」でしたが、次第に原作を翻訳した「シャーロック・ホームズ」を読みたいと思うようになりました。実際に読んでみると、子ども向けのものとまったく印象が違っていて、その違いも面白いんです。

では、最初に読んだ子ども版は意味が無かったのかといえば、そうではない。やはり、「シャーロック・ホームズ」へのきっかけを与えてくれたものでもあり、今思えば、またどちらが欠けても僕にとっての大切な読書体験にならなかった。

福谷 もうひとつ、小学校の図書館で思い出すのは「旧約聖書物語」です。非常に印象的だった本で、いわゆる文学本とは違いますが、小学生向けの全集の中にあったものです。

のちに大人になってからも、読み直してみたい、あの世界をもう一度体験したいと思った本です。

旧約聖書にかかれているのは、とても貧しい庶民そのものですよね。あの人々があの場所であのように生きていたということは、旧約聖書そのものを読んでもなかなか伝わってこない。

しかし、こういうリライトした子ども版から旧約聖書の中に入ることで、その時代に生きた人々の声を聞くことができたように思います。

伊藤 僕が中学生くらいの頃ですが、『シェイクスピア物語』(チャールズ・ラム著、メアリ・ラム著、矢川澄子訳/岩波少年文庫)のように翻案(大筋を残し細かい点を造り変える)された本もあった。

伊藤 僕が中学生くらいの頃ですが、『シェイクスピア物語』(チャールズ・ラム著、メアリ・ラム著、矢川澄子訳/岩波少年文庫)のように翻案(大筋を残し細かい点を造り変える)された本もあった。

また当時、イギリスBBCが制作した「シェークスピア劇場」が、月に1回NHKで放映されていました。面白いドラマだなと思って観ていたら、番組の最後のクレジットに「シェイクスピア原作」とあって、そこで初めて作者の名前を知ったくらいです。

シェイクスピアは本で読むと難しくて、芝居をみる方がわかりやすいんですが、ドラマで観た面白さと、子ども向けに書かれた本のあらすじとの違いがあって、子ども向けの作品で全体像を掴んだ次は、ドラマの脚本の原作を読んでみたいと思いました。

いま、中学生時代の読書体験を振り返っていますが、僕自身の読書を豊かにし、人生を豊かにしてくれたのは、こうしたテレビ番組であったり、子ども版の本であったりと、こうした媒介者たちがあったからですね。

福谷 伊藤先生といえばシュリーマン(※)ですが、シュリーマン自身も子どもの頃に、トロイヤが陥落するシーンを物語で読んだことが、遺跡発掘につながったと言われていますね。

※伊藤貴雄編『シュリーマンと八王子――「シルクのまち」に魅せられて』(2022年12月、第三文明社)。同書はシュリーマンが1865年(慶応元年)、幕末の八王子を訪れた史実に光を当て、当時のシュリーマンの日記も日本語訳して収録している。

『古代への情熱 シュリーマン自伝』(ハインリヒ・シュリーマン著、村田数之亮訳/岩波文庫)

伊藤 シュリーマンが子どもの頃に遺跡発掘を志す、というエピソードは、少し話を盛っているのではないかという説もありますが、僕自身も、子どもの頃にシュリーマンの自伝を読んで影響を受けました(笑)。

わざわざ「お父さんが贈ってくれた子ども向けのトロイア戦記から僕の発掘人生は始まったんだ」と話をしたということは、200年くらい前のドイツにも、そういうダイジェスト版、子ども版の本の文化があったということです。

聖書とかギリシャ文学というのは、ヨーロッパ人にとっても直接原作を読むのにも大きなハードルがありますから、そうした子ども版が必要でした。

ヨーロッパでも、古典や文学の原作と、その時代の読者をどうやって繋ごうかと努力した人たちがいた。

そして、そういう人たちが近代の明治以降の日本にもいて、50年、100年かけて、子ども版の本になり、さらにアニメになったり漫画になったり実写化されたりしている。

哲学を学ぶにしても、ちゃんとした古典に最初から挑戦しなければならないとか、それを読めないなら人類文化を理解してない、なんてことはない。

読書好きで、古本の虫になったような人たちにも、実は本の世界の面白さを語り伝えてくれた媒介する人たちや、伝達してくれた人たちがいるものですね。

福谷 今、思い出してみると、びっくりするような本まで小学生向けに語り直しています。

たとえば僕が読んでいた本の中に、ウォルター・スコット(※)のものがありました。

※ウォルター・スコット(1771年-1832年)…スコットランドの詩人、小説家。著書に、叙事詩『湖上の麗人』、歴史小説『ウェイヴァリー』、『アイヴァンホー』、『ロブ・ロイ』など。

伊藤 ありましたね。『アイヴァンホー』ですよね。

そしてウォルター・スコットは、もう一つ『師子王リチャード』。なんであの本の子ども版があったのかわかりません(笑)。

福谷 大人でも、原作を読んでいる人は滅多にいない。

伊藤 僕も、子どもの時に読んで以降、『師子王リチャード』の原作の本に出会ったことがないんです。実は、翻訳をまだ見つけられない(笑)。

子ども向けの本でしたけど、研究者になった今でも、その当時のインパクトが続いています。まったく馬鹿にできないですね。

福谷 本当に馬鹿にできません。

ゲーテ(※)がエッケルマン(※)との対話の中で、スコットの歴史小説について語っています。

名作や名著を小学生向けに語り直した子ども版はとても大切です。

※ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ(1749年-1832年)…ドイツの詩人、劇作家、小説家、自然科学者、博学者、政治家、法律家。ドイツを代表する文豪。著書に、小説『若きウェルテルの悩み』『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』、叙事詩『ヘルマンとドロテーア』、詩劇『ファウスト』など。

※エッケルマン(エッカーマンとも)…ヨハン・ペーター・エッカーマン(1792年-1854年)は、ドイツの詩人・作家。ゲーテの後半生に交流した。著書に、『ゲーテとの対話』。

はじめに読んだ哲学の本

~福谷「カントの『第一批判』」、伊藤「パスカルの『パンセ』」

伊藤 福谷先生に伺いたいのですが、中学校時代に哲学の古典で触れたものってありますか。僕自身はミステリーとか冒険小説や文学を読むくらいで、哲学の本はないのですが…。

福谷 僕もないと言った方がいいです。

僕は科学少年でしたから、中学生の頃によく読んでいたのは『科学者随筆全集』という学生社から出版されていた科学者の随筆を集めたものでした。

例えば、数学の高木貞治とか矢野健太郎とか、一般の読者向けに、数学の話題をわかりやすく紹介しているものです。

正直な告白をすると、哲学というのは、どちらかと言ったら恥ずかしい感じがしていた。恥ずかしいというか、哲学的なテーマというものを、数学も物理も参照しないで、ただ考えるだけでどうするんだろう、と思っていたわけですよ(笑)。

哲学って軟弱な人間がするものではないのか、そんな風に思っていた。

伊藤 僕は福谷先生とは鏡写しのように正反対で、ワクワクするミステリーとか冒険小説の読書から始めましたので、哲学の世界というと、とても頭のいい、論理のブロックをぱっぱっと積み上げて完成品を作り上げる、シャープで優秀な人たちの学問で、僕にはハードルが高いように思えた。

また、愛とか悩みとか小説や文学で味わえるものが、哲学にあるのだろうかと思っていた。遠ざけるほどではないし、カッコ良さそうで憧れはあるけど、僕に哲学は無理で、ちょっと違う世界のものと思っていました。

福谷 僕と伊藤先生では哲学を中心にして、両極に立っているようです(笑)。

僕がいつ哲学に関心を持つようになったのかといえば、それは高校生になってからでした。

伊藤 福谷先生が、哲学に関するもので、最初に読まれた本は何でしょうか。

『純粋理性批判(上)』(I ・カント著、篠田英雄訳/岩波文庫)

福谷 最初に読んだ、最も本格的な哲学のものは、カントの「第一批判」(純粋理性批判)です。高校2年生でした。

「第一批判」の序文(※)、第一版(初版)と第二版です。

序文は本文とはすこし水準が違って、大変わかりやすく書いてあります。大学の授業でも、「カント入門では、序文が一番」と学生に勧めています。

高校2年生の昼休みに、人がいなくなった教室で一心不乱に読んだことを今でも覚えています。

※カントの「第一批判(純粋理性批判)」には、1781年の第一版(初版)と、1787年の第二版があり、それぞれ序文が異なっている。

伊藤 科学に最も親和性が高い「第一批判」に、最初に触れられたのですね。

僕の場合、どちらかといえば最初に触れた哲学の本でも文学的なものでした。高校2年生の頃ですが、パスカルの『パンセ』です。

福谷 それは、正攻法ですね。

『パンセ』(パスカル著、前田陽一訳、由木康訳/中公文庫)

伊藤 当時の僕には、カントのように体系的にがっちりと論理のブロックを積み上げていくようなものはハードルが高かったんです。

パスカル自身は数学者、科学者で、シャープなロジシャン(論理学者)ですが、『パンセ』だけは読めました。断片集だったし、どこから読んでもいい。1つ1つのフレーズが詩のように短く心に刺さる。幾何学の精神とともに息づくその繊細な精神が、深く僕の心に刺さりました。

福谷 伊藤先生の言われた『パンセ』へのアプローチは、僕のアプローチのうちの1つに通じています。

実は昨晩、伊藤先生が編集される本(※)の原稿――「芥川龍之介とカント」という原稿を伊藤先生に送ったばっかりなんですが(笑)、芥川龍之介の文書に、「マクシム」(格言・ことわざ)に関するものがあります。

芥川は、『文藝春秋』に「侏儒の言葉」という随筆を連載していました。ほぼワンセンテンス(1行)のものか、少なくともワンパラグラフ(1段落)くらいの、数多くの名セリフや格言などを引用したものです。パスカルにも影響を受けていたのでしょう。「寸鉄殺人」の言葉を連ねていった。たとえば、芥川の文芸評論の「文芸的な、余りに文芸的な」などもそうです。

芥川はとても哲学的な人でしたので、その連載で哲学の話にもかなり触れていました。

※伊藤貴雄編『新カント派の哲学と近代日本――受容と展開』東洋哲学研究所、2025年12月刊行予定。

「名言事典」「図鑑」から始める哲学

伊藤 少し恥ずかしい話かもしれませんが、僕がパスカルに触れるきっかけは『世界金言名言事典』(昭文社)という小さな本でした。よくパラパラとめくって読んでいました。

その名言集にはパスカルの言葉が多かった。たとえば、有名な「クレオパトラの鼻がもう少し低かったら、世界の歴史は変わっただろう」という『パンセ』にある名言なんかもありました。

この僕自身の体験から言えば、名言集から哲学を始めるということも「アリ」だと思います。

福谷 もちろんです。

伊藤 本は最初から「全部読もう」「全部理解しよう」ではなくて、1ページだけでもいいし、1段落、1行だけでもいい。そして名言集からでもいい。

日本だけではなく世界中どこでも、数多くの名言集が出版されています。それが伝統でもあります。

福谷 英米圏でも、「ブック・オブ・クオーテーションズ」(book of quotations、引用句集)という辞書が発達しています。

英文学者・翻訳者の加島祥造が『引用句辞典の話』(講談社学術文庫)を書いていましたが、引用句集が発達しているのが英米の文化の特徴でもあります。

ちょっとした会話をするときでも、そこから引っ張ってくる。あるいは文章を書く時も、原典から引用するのではなく、引用句集で出会ったものを出発点にすることも十分にできる。

伊藤 僕も、いまだに名言集で読んだ名言でしか出会っていない哲学者がいそうな気がします(笑)。

分厚い哲学書と格闘することも大切だけれども、少しの隙間の時間にページを開いて出会った言葉が心に刺さったのなら、その言葉はそれだけの力を持つ哲学です。

福谷 常に保守的な学者の間では、「素読(解釈なしに文字を声を出して読む)の大事さ」という議論が、まるで決まり文句のようにあります。

また、江戸時代から明治時代の初め頃までは、「論語」などはそうですが、学問では意味は教えずひたすら暗記をさせていました。

なぜなら、それはふと思い出した時に、暗記していたものの意味がわかるということがある。覚えておくことの重要さ、ありがたさです。

覚えていたものが自分の頭の中でだんだんと発酵し、やがて以前に理解していたものと全く違った、もっと深い意味がある言葉ではないか、とふと気が付くこともある。読書や勉強の醍醐味のひとつです。

ですから恥ずかしがらずに、どんな本であっても、「私は引用辞典から学びました」「僕の入門書は子ども版の本です」でいい。哲学につながっていく。

先人たちが努力をして作り出した「引用句辞典」というのは、ヨーロッパ文明がつくりだした知恵の1つです。日本でももっと作られてもいいと思います。

伊藤 そうですね。

そういえば、福谷先生は学生たちにもよく勧められていますが、海外は図鑑がとても充実していますね。

福谷 図鑑も重要ですね。

『図鑑 世界の哲学者』(サイモン ブラックバーン監修・熊野純彦監修/東京書籍)

伊藤 日本では哲学辞典などは作っても、哲学図鑑はあまり作られないですね。

僕も福谷先生から紹介していただいた『図鑑 世界の哲学者』(サイモン・ブラックバーン、熊野純彦監修/東京書籍)を使っています。

昔の哲学辞典は、ソクラテスぐらいから「実用主義」くらいまででしたが、最近のものは老子・孔子ぐらいから始まって紫式部なども織り交ぜながら、二十一世紀の哲学者も登場するなど、非常にバラエティーに富んでいる。

さらには、ゲーテのような作家やアダム・スミスのような経済学者、そして数学者やアインシュタインのような物理学者も入っている。

福谷 そうです。取材範囲が広がってきています。

伊藤 哲学が人類の「知」そのものであることを、一種の地図帳のように見やすくまとめているのが哲学図鑑です。

福谷 一般的な図鑑も、本屋に行けばかなり数多くのものが置いてあって、大きな教育的意味を果たしています。たとえば、自分の興味がある分野の図鑑を丸暗記する子どもたちも多くいます。

日曜日のNHKラジオ「子ども科学相談室」では、「恐竜」や「天体」などその日のテーマについて子どもたちからの質問に、4、5人の大学の教員や研究者が待機していて電話で答えています。「恐竜」についての質問をする子たち自身は、図鑑を隅から隅まで丸暗記していて、専門家と対等に話していたりします(笑)。

哲学に関しても、子ども向けの哲学図鑑があったら、「哲学キッド」なんていう子どもたちが出てくるかもしれない(笑)。

伊藤 日本には哲学の入門書もあって哲学辞典もあるけれど、哲学図鑑というものはない気がします。特に英米圏では図鑑が大人気ですよね。

福谷 そうです。そのうえで、ブライアン・マギー(※)という哲学界の大物が編集をしている辞典や図鑑なんかもある。

※ブライアン・マギー(1930年-2019年)イギリスの哲学者、思想家、国会議員。テレビ番組や書籍を通じて、哲学をわかりやすく紹介する活動で有名。

伊藤 ブライアン・マギーは、エディターやインタビュアー、プロデューサーを兼ねる「哲学プロデューサー」で、テレビ番組まで作っています。

福谷 ええ。有名な哲学者にインタビューをするという番組(※)です。

ショーペンハウアーが専門のブライアン・マギーは、哲学者でありながら、テレビのプロデューサーやキャスター、さらには労働党の国会議員もしていた多才な人です。

また当時存命だったストローソン(※)とかポパー(※)とかいわゆる「哲学者のための哲学者」たちをラジオ番組に引っ張り出してインタビューをしていた。

そのラジオ番組は書籍(※)にもなっているし、インターネットで観られます。

あのような素晴らしい試みは、それこそNHK教育でもやってほしいですよね。

※ブライアン・マギーが対話形式で哲学者たちにインタビューを行った番組は、「Men of Ideas」(1978年、全15回)2023年3月以降、全エピソードがYouTubeで無料公開されている。https://youtu.be/YNFF1s_8pMw?si=eeB0KNl4zdIyZo88

また、続編「The Great Philosophers」(1987年)も制作された。

※ピーター・フレデリック・ストローソン (1919年-2006年)イギリスの哲学者。オックスフォード大学モードリン・カレッジウェインフリート形而上学教授。

※サー・カール・ライムント・ポパー(1902年-1994年)オーストリア出身のイギリスの哲学者。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス教授。

※ラジオ番組『Modern British Philosophy』(BBCラジオ3、1970-71)で、ブライアン・マギーはストローソン、ポパーにインタビューしている。このシリーズの内容は対談集『Modern British Philosophy』(1971年)に収録。YouTubeでも一部視聴できる。

編集部 哲学を始めるにあたっては、入門書でも、子ども向けのダイジェスト版や名言集や図鑑などもある。どのような入り口でもいいということですね。

伊藤 福谷先生も僕も、哲学を分かりやすく平易に伝えてくれる先人たちのおかげで、私たちは哲学の世界の深さ、魅力に誘われて今日があります。

編集部 小学校や中学校では「哲学」という教科はありませんが、あらゆる学問の基礎にあるのが哲学と言えますね。

福谷 哲学は特定の一つの教科というより、人間の知的活動全般のベースです。何にでも興味を持てるような精神のあり方をキープ(持ち続ける)のが哲学です。

伊藤 今日の到達した結論は――「哲学とは何にでも興味を持てるような精神のあり方をキープすること」。

哲学を個別に学ぶということではなくて、たとえば学校教育でも、「国語と哲学」「英語と哲学」「数学と哲学」など、主要5教科だけではなく、美術・音楽などいろいろな教科とも哲学はコラボできるし、子どもたちが関心を持てるような工夫ができるように思います。

各教科を教える先生にとって哲学は、常に驚きを持てるような発想を、また刺激を与えてくれるものにもなるのだと思います。

福谷 そのとおりですね。

そして、哲学の一番のありがたみは、年齢は関係ないということ。年を取っても精神的な営みは続けていけるということもあります(笑)。

編集部 それでは、時間となりました。今日はここまでとさせていただきます。

次回は、哲学を学び始める中高生に勧めたい、哲学に関連する書籍の紹介をお願いしたいと思います。

本日はありがとうございました。

(第3回につづく)

第1回 哲学を学ぶということ①~対談のはじめに

第2回 哲学を学ぶということ②~本との出会いを語る

第3回 各教科と哲学のつながり――①科学(理科)と哲学(上)

第4回 各教科と哲学のつながり――①科学(理科)と哲学(下)

第5回 近日公開