「公明新聞」1面のインタビュー

9月28日付『公明新聞』は、1面ほぼ全体を使い、あるインタビュー記事を大きく掲載した。タイトルは、「選挙ドットコム鈴木邦和編集長が語る公明再生への視点」。

公明党は選挙後、党幹部が全国各地に赴いて「方面別懇談会」を開催するなど、地方議員らから意見を聴いて、党内で議論を重ねていた。

そして9月11日、先の参議院選挙の「総括」というかたちで「現状認識と敗因」「今後の党改革の方向性」を発表したのだった。

現状認識と敗因

●自民支持層・無党派層からの信任不足

●40~50代現役世代、10~30代若年層で支持伸び悩み

●与党への逆風と世界的な多党化が日本でも本格化

●既存政党・政治手法への国民の拒否感(自民党の不記載議員への推薦など)

●軽減税率は適切な結論を得るも、政策調整の遅延による影響否めず→「党存亡の危機」と位置付け今後の党改革の方向性

①ブランディング・広報宣伝体制の抜本的再編

②「サポーター制度(仮称)」「党学生部」の創設

③「責任ある中道改革勢力」の軸として役割果たす

(「参院選 公明が参院選総括、党改革へ」2025年9月12日)

この「総括」を踏まえて、選挙の情勢分析で定評のある「選挙ドットコム」の鈴木邦和編集長は、自身が出演した「公明党のサブチャンネル」や、選挙芸人・山本期日前氏との「選挙ドットコムちゃんねる」で、率直な評価とさらなる改革への提言を語っていた。

今回の公明新聞1面のインタビューは、その内容を改めて党としても機関紙で受け止め、党内外に発信したものだ。日曜版の1面に掲載したことからも、公明党が鈴木編集長の見解を重視していることがうかがえる。

「修正」ではなく「構造改革」が必要

まず鈴木編集長は公明党が発表した「総括」について、

自民党支持層や無党派層からの信任不足や、既成政党に対する国民の拒否感など選挙の敗因を正確に分析しており、現状を「党存亡の危機」と位置付けた点からも、結果を真正面から受け止めた内容と評価しています。

一方で、今後の方向性については、選挙から2カ月という短期間で議論されたこともあって、物足りなさを感じます。(『公明新聞』9月28日付)

と率直な感想を述べた。

鈴木編集長は「公明党のサブチャンネル」でも、公明党が直面している現状について、

正直、政党が一度落ちていくと、立て直しって難しいんですよ。それはやっぱり、戦略を大胆に転換しないといけない。これまでのやり方を大きく変えないと、なかなかそれって回復できない。(「公明党のサブチャンネル」9月9日 【衝撃予測】公明党は10年後に消滅する!? 選挙のプロが未来の公明党をガチ予測!)

と警告を発していた。さらに、公明党も含めた既存政党が陥っている状況について、

これは公明党さんだけじゃないんですよ。自民党さんも立憲さんもそうなんですけど、今やっぱり皆さんが「変えなきゃ」っておっしゃってる内容、あるいはそれに向けてやろうとしていることって、「修正」でしかない。「構造転換」をやらなきゃいけない。抜本的に変えなきゃいけないんだけども、これまでやってきた経験とか実績とかあるから、それを捨てられないんですよ。(同)

と述べている。

過去の成功体験や、長年の慣習化した手法で思考ががんじがらめとなり、どの党も抜本的な「構造改革」ができないままになっていると指摘しているのである。

さしあたって、公明党にとっての「抜本的な改革」とは何か。鈴木編集長は公明新聞のインタビューで、

創価学会との関係性を正しく認識してもらうことです。大前提として、創価学会が公明党の支持母体であること自体は何ら問題はなく、そのことを卑下したり、ネガティブに思ったりする必要はありません。

しかし、支持層をさらに広げていくためには、多くの国民から公明党は「自分たちの代弁者」と見なされる政党になるべきです。そのためには、過去に公明党が採用してきた「国民会議」のような幅広い候補者の擁立を一部取り入れるといった点も検討していいのではないでしょうか。(『公明新聞』9月28日付)

と、〝非創価学会員〟の候補者も擁立できる仕組みの必要性を語っている。

これも鈴木編集長が「サブチャンネル」や「選挙ドットコム」で語ってきたことだが、『公明新聞』がこれを1面に掲載したことは注目に値する。

じつは無党派との高いマッチング率

一方で、鈴木編集長が今回のインタビューで強調したのは、公明党の政策が無党派を中心とした若い有権者から、じつは常に高い「マッチング度」を得ていることだった。

むしろ若い世代の無党派層に対して、政策が最も受け入れられているのは公明党だと言えます。

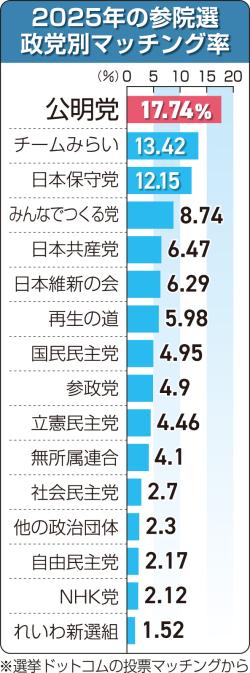

選挙ドットコムでは、質問に回答して、自分の考えに最も近い政党を見つけられるオンラインツール「投票マッチング」を提供しています。先の参院選では約400万人が利用し、そのうち8割弱が無党派層で、40代以下が7割を占めました。その結果、マッチング率が最も高かったのは公明党で17・74%でした【下記グラフ参照】。(『公明新聞』9月28日付)

選挙ドットコムは2021年から国政選挙や地方選挙ですべての国政政党に諸派も加え、人々が自分の望む政策と各政党会派とのマッチング度を数値化できるシステムを実施してきた。

選挙ドットコムは2021年から国政選挙や地方選挙ですべての国政政党に諸派も加え、人々が自分の望む政策と各政党会派とのマッチング度を数値化できるシステムを実施してきた。

今年7月の参議院選挙では約400万人(そのうちおよそ8割が支持政党なしの無党派層)の利用者があったそうだが、「マッチング度」1位は公明党だった。

この傾向はこれまでも同じで、人々の望む政策とのマッチング度では、公明党は他党に比べて圧倒的な数値で上位を占めてきたというのである。

鈴木編集長は、「公明党のサブチャンネル」でも「選挙ドットコムちゃんねる」でも、このことに言及している。

無党派を主流とした若い世代にとって、もっともニーズを満たした政策を掲げて実行しているのは公明党なのだ。

それにもかかわらず、多くの人々が公明党を選択肢から除外してきたわけで、この誰も得をしないハードルを外すことは、公明党や支持者に課せられた最重要の課題だろう。

無党派層を中心とした若い有権者から最も支持される政策を掲げ、あるいは実現しながら、ほとんど投票の選択肢から外されてきた公明党。

逆に言えば、巨大政党である自民党がさまざまな問題を露呈しながらも、日本の政治がこの10年余り安定してきたのは、与党の一員である公明党が多くの人々が望んでいる政策を常に進めていたからだともいえる。

鈴木編集長と選挙芸人・山本期日前氏は、公明党が公表した参議院選挙の「総括」について、「現状認識と敗因の分析はまったく異論ない」「今回は敗北を正面から受け止めている点に驚いた」と評価。

しかし、その危機意識に反して、今後の取り組みとして挙げられた「ブランディング・広報宣伝体制の抜本的再編」や「責任ある中道改革勢力の軸としての役割」などは従来の延長線上の取り組みにとどまっており、両氏とも「物足りない」と評価。公明党が本当に目指すべき「抜本的な改革」にはまだ踏み込めていないと分析しています。(「選挙ドットコム」9月25日)

「公明党の政治姿勢は間違っていない」

次の自民党総裁が決まり、あるいは新しい連立の組み合わせが固まるまで、公明党としても対応を決められないことも少なからずあるのだろうと思う。

また、これまで60年以上にわたって積み上げてきた選挙の手法を、一気に大きく変えることも一筋縄ではいかないに違いない。

しかし、新しい自民党総裁のもとで首班指名選挙がおこなわれて新総理が誕生し、自公にプラスするかたちで新しい連立政権の枠組みが誕生した場合、公明党はこれまでよりも独自色を出しやすくなる可能性がある。

これまでは自民党との合意形成が最優先であったが、仮に3党連立となると、公明党としてのカラーをハッキリ出さなければ完全に埋没するし、与党内の議論が国民・有権者に見えにくくなる。

そもそも、公明党が「マッチング率」でトップになっている理由について鈴木編集長は、

公明党が最も中道な政党である点に尽きます。マッチングの結果から見て、無党派層や若者は、各政策分野において保守に偏り過ぎず、リベラルにも行き過ぎず、一番のボリュームゾーンである中道的な考えに集まる傾向があります。その考えに合致しているのが公明党の政策と言えます。

実際、中道リベラルな選択的夫婦別姓の実現をめざす一方、外交安全保障やエネルギー政策では現実的な路線の政策を志向する点を踏まえても、理念や政治的な立ち位置が無党派層や若者のニーズに最も合っている証しでもあります。

何より、公明党が常に高いマッチング率を誇るのは、公明党の大衆に立脚した政治姿勢が、無党派層や若者に受け入れられており、普遍的なものの表れとも言えます。公明党がブレずに掲げていく姿勢は間違っていません。(『公明新聞』9月28日付)

と明言している。

おそらく自民党の新総裁は、自民党から離反した岩盤保守層の取り込みを意識して、当面はあえて保守的な色彩を強くせざるを得なくなるだろう。

しかし、公明党は本来の「中道リベラル」「現実的な安全保障」を自分たちの主張として発信し続けるべきだと思う。

「政策を前に進められるのは公明党が一番」

さらに鈴木編集長は「公明党のサブチャンネル」で、公明党には「独自の役割がある」と述べている。

連立政権って各国を見ていても非常に難しいのは、いろんな政党がいろんな考え方を持っているので、それを最終的に収れんして、どこかで着地して、政策を前に進めていくことがやはり大変なわけですよね。

おそらくこの調整役ができるのは、私、公明党さんしかいないんじゃないかなと思っているんですよ。なぜかと言うと、その調整役に求められる能力として、間違いなく必要なのは、一つは政権を長く担ってきた能力は絶対に欠かせないと思います。

それはなぜ欠かせないかというと、日本の国政でも地方でもそうですけど、政策を前に進めるためには、官庁を巻き込んでいかないとダメなんですよ。(「公明党のサブチャンネル」9月9日)

鈴木編集長は、政策を実際に前に進めるのは官僚の仕事だとしたうえで、政治家や政党に求められるのは官僚からの〝信頼〟だと指摘。

これを担えるの、おそらく公明党しかいないのではないか(同)

さらに自公政権のなかで公明党が常に自民党との激しい議論と合意形成を経験してきたことに言及し、「最終的な着地点を見出して、官庁も巻き込んで、政策を前に進めていける」のは公明党しかないと語っている。

公明党も〝首長の座〟を獲ったらどうか

また鈴木編集長が強調したのは「女性候補」を増やすための政治活動モデルの改革だった。

公明党は一貫して女性の支持が高く、同性候補がいることで間違いなく投票行動に影響を与えるだけに、女性候補のさらなる増加は必須。しかし、従来の政治活動のモデルは男性中心で、女性が同様に活動を続けるには負担が大きいのが現状です。

女性候補を増やすためには、従来の活動モデルを見直す必要があるでしょう。例えば、子どもを持つ女性議員の政治活動は軽減してフォローする体制を設けるなど工夫すべきです。(『公明新聞』9月28日付)

今や、一般企業でもオフィス内に託児施設や保育所を併設しているところが珍しくない。中央省庁や自治体でもこうした動きは始まっており、衆議院第二議員会館内にも東京都認証保育所がある。

この点、公明党は議員だけでなく党職員も含めて、子育て世代がより働きやすくなる環境整備を支持者とともに考えていってほしい。

なお、鈴木編集長と対談した選挙芸人・山本期日前氏は、公明党が幅広い有権者の支持を得られる政党へ変わるために考えるべき「戦略転換」として、

①維新のように公明党も首長の座を獲ることを考えたらどうか

②これまでの選挙区単独立候補の方針を転換して「比例重複を認めるべき」

③負け覚悟でも(候補者擁立数を)増やして党の勢いを見せていく

④非創価学会員候補の擁立にあたっては党が選挙活動をサポートし、まずは地方選挙でそれを試み、新たな支持層を開拓していくべき

(「選挙ドットコムちゃんねる」9月21日 公明党の総括が出たので、勝手に結果分析してみた!【鈴木邦和×山本期日前】)

等の思い切った提案をしている。

とくに「比例重複」については、現状それを認めていないがために、選挙区によって自民党関係者や支持層のなかには「公明党候補が落選したほうが次は自民党候補を立てやすくなる」と考え、公明党支援のモチベーションが下がることがあり得ると指摘している。

未見の人は、ぜひ動画本編をご覧いただきたい。

「多党制時代」の日本政治:

「多党制時代」の日本政治(上)――参政党を躍進させたものとは

「多党制時代」の日本政治(下)――公明党と支持者の課題

関連記事:

公明党、再建への展望――抜本的な変革を大胆に

選挙における「見え方」問題――ポイントは清潔感と笑顔

公明党が都議選で得たもの――「北多摩3区」に見る希望

公明党、次への課題――SNSは宣伝ツールではない

参院選、大日本帝国の亡霊――戦時体制に回帰する危うさ

「外免切替」デマ、国会で決着――国民の不安解消を求めた公明党

「外国人」をめぐるデマを検証する――「秩序ある共生社会」へ国が主導せよ

参院選と「外国勢力の介入」――戦場は「人間の脳」

公明党は〝媚中〟なのか――「勇ましさ」より「したたかさ」を

都政に不可欠な都議会公明党――小池知事の「改革」を支える足場

『公明党という選択』――〝斉藤鉄夫vs佐藤優〟対談を読む

公明党の「平和創出ビジョン」――2035年までを射程とした提言

「外免切替」デマ、国会で決着――国民の不安解消を求めた公明党

変わりはじめた公明党の発信――他党支持者からも好評

「年収の壁」問題は協議継続へ――与野党の合意形成に期待する

公明党、反転攻勢へ出発――「外側」の意見を大切に

公明党、次への展望(前編)――時代の変化に応じた刷新を願う

公明党、次への展望(後編)――党創立者が願ったこと

自公連立25年の節目――「政治改革」もたらした公明党

公明、「平和創出ビジョン」策定へ――戦後80年となる2025年

なぜ公明党が信頼されるのか――圧倒的な政策実現力

公明党を選ぶべき3つの理由――地方議員「1議席」の重み

2023年度予算案と公明党――主張が随所に反映される

都でパートナーシップ制度が開始――「結婚の平等」へ一歩前進

書評『今こそ問う公明党の覚悟』――日本政治の安定こそ至上命題

G7サミット広島開催へ――公明党の緊急提言が実現

核兵器不使用へ公明党の本気――首相へ緊急提言を渡す

「非核三原則」と公明党――「核共有」議論をけん制

ワクチンの円滑な接種へ――公明党が果たしてきた役割

「政教分離」「政教一致批判」関連:

公明党と「政教分離」――〝憲法違反〟と考えている人へ

「政治と宗教」危うい言説――立憲主義とは何か

「政教分離」の正しい理解なくしては、人権社会の成熟もない(弁護士 竹内重年)

今こそ問われる 政教分離の本来のあり方(京都大学名誉教授 大石眞)

宗教への偏狭な制約は、憲法の趣旨に合致せず(政治評論家 森田実)

旧統一教会問題を考える(上)――ミスリードしてはならない

旧統一教会問題を考える(下)――党利党略に利用する人々