●参院選は自公の敗北であると同時に既存政党の敗北だった

●公明党は「存在感がない」「顔が見えない」という指摘

●公明党は何をめざすのか、わかりやすく端的な発信力が必要

●2010年代以降の社会の変化と党勢

●より開かれた党をつくり、支持拡大の多様なあり方を

●多様な動画・音声コンテンツを日常的に発信すること

●「分断」と「憎悪」の罠に取り込まれてはならない

敗北したのは「既存政党」

参院選の結果、自公は衆議院に続いて過半数を失う結果となった。自民党を含む政権が衆参ともに過半数を割り込むのは、1955年の自民党結党以来はじめてのことだ。

7月21日の各紙朝刊が軒並み「自公大敗」と大見出しを打ったように、選挙結果は一義的には自民党・公明党の大敗北である。

ただし、一方では違った選挙結果が指摘されている。

自公が大敗したにもかかわらず、旧民主党の流れをくむ野党第一党の立憲民主党も議席をまったく伸ばせなかった。同党の比例獲得票は昨年の衆院選の1156万4221票から739万7459票と、417万票近く減った。山口二郎氏や河野有理氏ら政治学者は、それぞれのXで「実質的な敗北」と指摘している。

日本共産党も衆院選、都議選に続いて大敗。比例区の得票は286万票にまで落ち込んだ。同党の得票が300万を切るのは、1968年の第8回参院選以来である。

その意味では、いわゆる「リベラル」を自称するこれらの左派政党も退潮傾向にあり、彼らが自公に代わる政権の受け皿と見なされなくなっていることを示している。

ちなみに、2023年4月の統一地方選のあとは飛ぶ鳥を落とす勢いだった日本維新の会も、その後は大きく失速。3年前の比例得票数784万5995票から437万5926票へと、ほぼ半減した。大阪でのみ圧倒的強さを誇るものの、全国的には支持されない「地域政党」へと衰退した。

つまり今回、有権者の不満の矛先は「与野党問わずに既存政党に向けられた」(20日深夜の開票速報/津武圭介・NHK首都圏局デスク)のであり、「そうしたなかで、手取りを増やす経済政策や、日本人ファーストを訴えた新たな政党を支援することで、変化が生まれることを有権者は期待した」(同)選挙結果だったというのが正確なところだろう。

公明党は〝顔〟が見えない

公明党の中央幹事である伊佐進一・前衆議院議員が、7月22日朝の動画配信「いさ進一ちゃんねる」のニュースライブで、参院選の結果を受けてあらためて議論すべき点を6つ問題提起した。

①自民党との関係に緊張感を持つべき

②公約があいまいで有権者に分かりにくかった

③与党慣れしすぎて問題設定能力が鈍感になっていた

④支援団体の負担が大きすぎる選挙戦のあり方

⑤抽象的な面が否めなかった発信のあり方

⑥候補選定のプロセスの透明化などガバナンス

(「前衆議院議員 いさ進一チャンネル」7月22日)

いずれも重要な課題であり、多くの支持者も共感する問題提起だと思う。そのうえで、一人の支持者として筆者からも、公明党再建へのささやかな意見と提案を申し上げることをお許しいただきたい。伊佐氏の提起とも重なるものがあると思う。

第一は、「顔の見える政党に」ということ。公明党は〝顔〟が見えない。

「公明党のサブチャンネル」に出演したゲストからも公明党の印象について、「顔が見えない」(堀江貴文氏)、「イメージそのものがない」(岸谷蘭丸氏)、「シンプルに創価学会の公明党」(箕輪厚介氏)等の率直な声が聞かれた。

公明党の「顔が見えない」というのには、二重の意味がある。

一つは文字どおり、個性の立ったアイコン的なリーダーの不在。一般有権者から見て、ある種のタレント性を持った、存在感、熱量と親しみやすさを感じさせる幹部がいない。

それはたまたま不在なのではなく、真面目で実直で、個が目立つことをあまり歓迎しない同党の文化が、存在感のあるリーダーの誕生を望んでこなかった帰結だろうとも思う。

国民民主党と参政党がこれだけ躍進した最大の要因は、なにより党首自身がインフルエンサーとなり、アイコンとして多くの人々に認知されたからである。

もちろん、そこにポピュリズム的な危うさが付きまとうことは否めない。それでも、アイコンとなり得る「人格」が見えてこそ、ファン感情や信頼感も生まれるものだ。

スポーツチームでもラーメン屋でも自動車会社でも、ファンから強く愛される存在というのは、必ずそこにシンボリックな人の「顔」が伴う。

この国をどう変え、導いていくのか

「顔が見えない」のもう一つの意味は、党の理念や目指すものが見えないということだ。

四半世紀にわたって政権与党の一角を担っているのに、公明党が何をめざし、何を考え、何をしているのか、大多数の国民には伝わっていないのである。

「平和の党」「福祉の党」というイメージを持っているのは、おそらく学者など専門家と、野党時代から公明党を見てきた高齢世代くらいではないか。

人々は、今ある社会や境遇に何らかの不満や不安を抱いている。だから政治に期待をする。今ある社会を、公明党はどのような社会へと導いていくのか。

短期、中期、長期の視点にわたって、公明党はこの国と世界を、あなたの人生を、このようにしていきたいのだ――と、具体性をもって、中学生や高校生にもわかる言葉で、しかも端的に発信できないと、誰も公明党に期待をしなくなるだろう。

わかりやすい発信力は、引き続き公明党の大きな課題だ。

与党内での激しい議論があったとしても、それは外には見えないし、どちらかというと公明党も節度を保とうとして見せない。

しかし、与党内での議論こそ権力の生まれている場所なのであり、そこが見えないことは国民の政治不信にもつながりかねないと思う。

自民党と公明党は政党として対等の立場だが、官邸などで党幹部が自民党総裁である首相と会う際は、「首相」に対する礼儀でついつい日本式にお辞儀をする。当然ながら、野党の党首は首相に頭を下げたりしない。

国民の目には、公明党が自民党にペコペコとすり寄っているようにさえ映る。些細なことだが、あれは少し考えたほうがいいと思う。

SNS時代と政治意識の変化

第二は、「支持拡大」は党が主体的に展開すべきだということ。

公明党の比例票が近年の選挙のたびに減ってきているのはなぜか。支持母体の創価学会は日本社会の数パーセントを占める「日本の縮図」なので、少子高齢化の問題はそのまま当てはまる面がある。

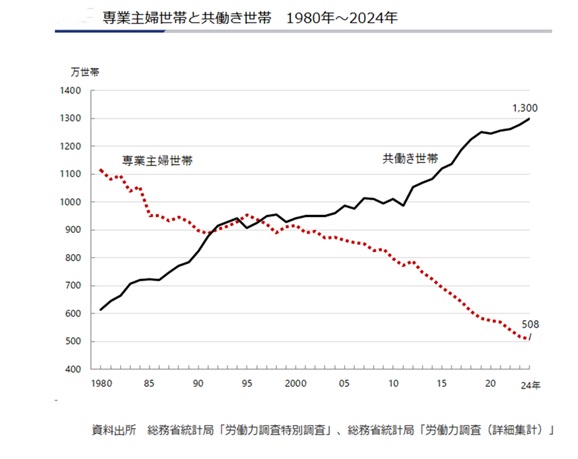

また日本の共働き世帯数も1990年代半ばに専業主婦世帯数と逆転して増加し、とくに2010年代に入ると上昇の角度が大きくなっている。

共働き世帯が増加すると、一般的に新宗教運動の縮小が生じることが、宗教社会学では知られている。仮に支持母体の運動量が低減しているのだとすれば、現役世代の女性の多忙さも大きいのではないか。

一方で、社会の別の変化も指摘しておきたい。公明党は2005年の衆院選(郵政解散)では比例で過去最高の898万票を獲得している。

そこから緩やかに下降傾向をたどっているのだが、じつは、これはスマートフォンの登場、SNSの普及拡大とも軌を一にしている。

とりわけ2013年にインターネットを利用した選挙運動が解禁されると、人々はネットで政治・選挙情報に触れるようになった。

その結果、もはや「誰かから頼まれて投票する」ということに忌避感を持つ人が徐々に増えてきたというのが、筆者の肌感覚である。

無党派の高齢世代であれば、昔ながらの親しい人から依頼されて投票することに、とくに違和感も抵抗もないだろう。

だが、同じ無党派でも今や60代以下では、投票依頼をされること自体に抵抗を覚える人が多く、頼まれたからといって素直に投票するとは限らない。

実績や政策、動画などをLINEで送り付けられてきても、そもそも〝顔〟の見えない政党には愛着も関心も抱けないはずだ。

支持拡大の新しいありかたを

本来、支持者による選挙の支援依頼は欧米でも民主主義の基本である。しかし、政治への信頼度が低い日本では、今やすっかり「他人の投票行動に干渉してくる面倒な人」と認定されてしまう。若い世代ならなおのことだろう。

つまり、党員や支持者が友人知人に支援依頼をすることが、する側のモチベーションとしても、された側のインセンティブとしても、急速に実効性を失っているように思われるのだ。

支持者が友人知人に語って票を固めていくという伝統的な公明党の手法が、社会の変化によっても効果を生みにくくなっている。むしろ、逆に公明党への忌避感情を増すことさえある。

公明党の得票数の減少傾向は、支持層の高齢化という単純なストーリーではなく、若者・現役世代における支援活動が難しくなり、かつ実効性を減らしていることも無関係ではないように感じている。

昭和の時代は、人々がマスの情報を求めていた。ところが情報量が爆発的に増えている今の社会では、人々はむしろ多すぎる情報を遮断することに注力している。

自ら能動的に好ましい情報だけを探して、取捨選択しているのである。

国民民主党や参政党は、まさにそうした社会の変化をよく理解し、情報が拡散する仕掛け、たまたまネット等で触れた人の関心を引き込む仕掛けを上手く作って、ファンを広げてきた。

参政党にいたっては国民民主党より多い地方組織を動員して、ネットとリアルの両面で、文字どおりの草の根の選挙運動を展開した。

公明党の場合、支持母体の理念とも絡んでくる問題なので、軽々には扱えない面もあろう。

とはいえ、少なくとも旧来の支援方法が有効な高齢世代と、そうでない若者・現役世代で、選挙の戦い方を変えるべき段階にきているのではないだろうかと思う。

多くの党員・支持者が、公明党のあり方を抜本的に変える時がきていると感じている。ぜひ闊達な議論を深めてほしい。

日本若者協議会の室橋祐貴代表理事は、

ヨーロッパの政党を見ていると、特に学生部に力を入れています。日本でも最近躍進している政党の学生部は人数が多く、元気のよさがあります。とてもアクティブですし、個々人が積極的に演説なども行っています。こうした学生部の存在によって、既存の支持者ではない外側の支持、とりわけ若い層の支持を獲得しているのだと思います。公明党も、より開かれた政党学生部をつくれると、さらなる発展につながるのではないでしょうか。(『第三文明』2025年2月号/江守正多・東京大学未来ビジョン研究センター教授との対談)

と述べている。公明党を〝創価学会の党〟の印象から名実ともに変えていくうえで示唆的だと思う。

伊佐氏が「問題提起」の6番目に語ったように、仮に創価学会員以外からも議員を擁立できるようになると、幅広い人々がさらに支援しやすくなるだろう。

支持層を拡大していく活動は、日常の情報発信、言論戦を通して、基本的に党や議員が担っていく。支持者はあくまで選挙ボランティア、SNS拡散などで力を発揮する。そうした未来をめざしたほうが、支持層のすそ野も広がり、持続可能で価値的なように思われるのである。

多様な動画・音声配信を日常的に

さて、公明党の「顔」が見え、「めざしていること」「日常の活動」が、従来の支持層の外に広く伝わっていくために何が必要か。

現在は伊佐進一氏が平日の朝、公明新聞の記事の解説を中心に短時間のニュースライブを続けてくれている。

また「公明党のサブチャンネル」も非常に好評だ。

これらとは別に、本格的なスタジオ機能と専門チームを設けて、公明党独自の番組配信を動画コンテンツでも音声のポッドキャストでも、多様に展開していったらどうかと思う。

政治課題に対する公明党の考え方、政策の解説、視聴者から寄せられた質問や意見への回答、人々が抱えている多様な悩み、未来へのビジョン、デマ情報への対応など、語っていくべきことは数多くあるように思う。

ポッドキャストであれば、育児や介護、農作業等をしながら、ジョギングや犬の散歩をしながら、料理をしながら、通勤時間などでも聴くことができる。

今回の都議選、参院選では、これまでになく議員と支持者の双方でSNSが活用された。党員や創価学会員ではないが公明党を支持するというアカウントも現れるようになった。

そうしたなかで6月には「ファンネーム」をつけようという声が上がり、〝RICE〟が生まれた。

RICEは、Radiant(輝く)、Integrity(誠実)、Community(地域社会)、Empower(力を与える)の頭文字を集め、“ライス=コメ=公明党”の意味を持たせた。(『公明新聞』7月16日)

Xのアカウント名やプロフィールに「RICE」やコメ、ご飯の絵文字を使う人も増加。党員や学会員であるなしを問わない、「公明党支持」の概念とファン層が言語化され可視化されたのである。

議員側も積極的に加わった。竹谷とし子代表代行は、みずからSNSを駆使し、この「RICE」に参加したのはもちろん、機敏に発信を重ね、さまざまな人からのポスト(投稿)にコメントを寄せてコミュニケーションを図った。

公明党支持層が今まで以上にSNS上で情報拡散や発信を重ねたことで、公明党に対する先入観や偏見が少し解けたという人たちも出てきた。

いくつかの選挙区では、これまで一度も公明党に投票することなどなかった他党支持層や無党派層の人のなかからも、戦略的判断として公明党に投票することを表明するポストが見られた。

台湾ではオードリー・タン氏が2016年に35歳で入閣し、デジタル担当大臣(政務委員)を務めた。彼女の取り組みによって台湾行政府はオンライン対話プラットフォームを活用して、市民と政府が議論して合意形成する仕組みを確立している。

政治の分野におけるデジタル技術の活用は、今後、不可逆的な流れで進んでいかざるを得ない。

公明党は今回生まれた「RICE」を大切にし、多様な意見を受け止め、みんなで新しい公明党支持のあり方を切り開いていってもらいたい。

「分断」の罠に取り込まれるな

今、世界各地では「分断」と「排除」の空気が広がっている。過激な主張や偽情報の拡散など、SNSがネガティブな役割を担っている面も大きい。

また他国の世論形成に介入して、社会の分断を加速させ、その国を弱体化させる「認知戦」は、既に2016年のアメリカ大統領選挙の当時から指摘されていた。生成AI技術の進化によって、日本にも本格的な「認知戦」が上陸したことが、閣僚らからも言及されている。

公明党は参院選終盤の7月15日、「対立を超えて、誰もが安心できる平和と共生社会の構築を」と題する党声明を発表。

私たち公明党は、立場や主張などの差異を超えて、すべての国民の皆さまと力を合わせ、世代、性別、国籍、障がいの有無などを問わず、この国に生きるすべての人びとが包摂され、一人ひとりが生きがいと喜び、安心と希望を持って暮らせる平和な社会を、断固として構築してまいります。(党声明「対立を超えて、誰もが安心できる平和と共生社会の構築を」7月15日)

と締めくくった。

野党のなかには、公明党が苦労して実現した政策を自分たちの実績だと公言したり、実現性の乏しい政策を声高に主張したりする政党もある。核武装や徴兵制、人権の抑圧などを主張する政党もある。差別や分断を煽る政党もある。

もちろん、議論をすること、誤りを指摘すること、ときには強く非難しなければならない場面はある。

ただし、あくまで「考え方」に対しての論難や批判であって、決して公明党支持者が「分断」「排除」「憎悪」の罠に陥ってはならないと思う。

異なる政治信条や主張を持つ人々を「敵」と認定したり、いたずらに嘲笑したりするようなことは、「正義の言論」とは似て非なるものになりかねない。この点は私たち支持者も思考のアップデートと自戒が必要だ。

先述したように、自動のボットを使って偽情報を拡散させる動きも見られ、また意図的に炎上させて閲覧数を稼いでビジネスにしている者も多い。

支持者レベルで不毛な罵倒合戦になることを避けるためにも、デマを拡散するようなアカウントには党の公式がきちんと対応する体制を整備してほしい。

ともあれ、公明党は抜本的にあらゆることを見直し、立て直さなければ、いよいよ先はない。

党創立者は、誰よりも青年を愛し、青年を信じてきた。支持団体側も含めて、若い世代の意見と知恵を尊重し、若い世代から学び、若い世代に今まで以上の舞台を与えて、大胆に公明党を変革していってほしい。

「多党制時代」の日本政治:

「多党制時代」の日本政治(上)――参政党を躍進させたものとは

「多党制時代」の日本政治(下)――公明党と支持者の課題

関連記事:

参院選、大日本帝国の亡霊――戦時体制に回帰する危うさ

「外免切替」デマ、国会で決着――国民の不安解消を求めた公明党

「外国人」をめぐるデマを検証する――「秩序ある共生社会」へ国が主導せよ

参院選と「外国勢力の介入」――戦場は「人間の脳」

公明党は〝媚中〟なのか――「勇ましさ」より「したたかさ」を

選挙における「見え方」問題――ポイントは清潔感と笑顔

公明党が都議選で得たもの――「北多摩3区」に見る希望

都政に不可欠な都議会公明党――小池知事の「改革」を支える足場

『公明党という選択』――〝斉藤鉄夫vs佐藤優〟対談を読む

公明党の「平和創出ビジョン」――2035年までを射程とした提言

「外免切替」デマ、国会で決着――国民の不安解消を求めた公明党

変わりはじめた公明党の発信――他党支持者からも好評

「年収の壁」問題は協議継続へ――与野党の合意形成に期待する

公明党、反転攻勢へ出発――「外側」の意見を大切に

公明党、次への展望(前編)――時代の変化に応じた刷新を願う

公明党、次への展望(後編)――党創立者が願ったこと

自公連立25年の節目――「政治改革」もたらした公明党

公明、「平和創出ビジョン」策定へ――戦後80年となる2025年

なぜ公明党が信頼されるのか――圧倒的な政策実現力

公明党を選ぶべき3つの理由――地方議員「1議席」の重み

2023年度予算案と公明党――主張が随所に反映される

都でパートナーシップ制度が開始――「結婚の平等」へ一歩前進

書評『今こそ問う公明党の覚悟』――日本政治の安定こそ至上命題

G7サミット広島開催へ――公明党の緊急提言が実現

核兵器不使用へ公明党の本気――首相へ緊急提言を渡す

「非核三原則」と公明党――「核共有」議論をけん制

ワクチンの円滑な接種へ――公明党が果たしてきた役割

「政教分離」「政教一致批判」関連:

公明党と「政教分離」――〝憲法違反〟と考えている人へ

「政治と宗教」危うい言説――立憲主義とは何か

「政教分離」の正しい理解なくしては、人権社会の成熟もない(弁護士 竹内重年)

今こそ問われる 政教分離の本来のあり方(京都大学名誉教授 大石眞)

宗教への偏狭な制約は、憲法の趣旨に合致せず(政治評論家 森田実)

旧統一教会問題を考える(上)――ミスリードしてはならない

旧統一教会問題を考える(下)――党利党略に利用する人々