開手のサンチンに特徴

沖縄3大流派の1つである上地流の中にあって、県内500人を抱える「拳優会」を率いるのが新城清秀会長(しんじょう・きよひで 1951-)だ。祖父と父親が和歌山の紡績工場時代に流派創設者の上地完文(うえち・かんぶん 1877-1948)に師事し、以来、3代にわたり流派を形成した。父親の新城清優(しんじょう・せいゆう 1929-1981)が1955年、那覇市安里で最初の道場を開設し、60年に嘉手納ロータリーの中にあった前道場に移動する。そこで45年間、激しい稽古の時代が続いた。入門してくる駐留米兵を相手に稽古のたびに自由組手によるけが人が続出し、道場前に救急車が常駐する時代もあったという。

あの当時に比べて、だいぶおとなしくなっています。

現在の道場は再開発に伴う立ち退きで、2005年に嘉手納から移転した。読谷村ながら、立地は嘉手納町に近接する場所だ。

「拳優会本部道場」の一般部(大人)の稽古は月・水・金。8月の金曜夜、取材に訪れた。道場は海辺が近い一帯のやや高台の住宅地にある。

板張りの道場に入って最初に感じたのは、天井が高いことだった。稽古は午後7時から始まり、この日は黒帯を中心に10人の精鋭が顔をそろえた。うち外国人容貌の門弟が数人。女性も1人まじる。稽古は7時を少しすぎて始まった。

ハイ、整列。

上地流独特の開手で行うサンチン

新城会長の合図で、正座・黙想から始まる。最初に腕を回す運動や前屈・後屈などの準備運動を終え、前屈立ちのストレッチを行う。上地流特有の開手(かいしゅ)でのサンチン(三戦)を行った。稽古で最初に行うのがサンチンで、一回の稽古でサンチンを3回行うという。

その過程で、体が締まっているかどうか、足が締まっているかどうか、外部から物的衝撃を加えて、それに耐えられる体になっているかどうかをチェックする。

この日も師範の新城会長が道場内を回りながら、背中を叩いたり、腹を突いたり、下段(大腿部)や膝裏に蹴りを入れながら、それぞれの体の状態をチェックした。本来の上地流はこのチェックを〝裸体〟で行うというが、夏場は汗が板張りの上に飛び散るのでやむなく空手着を着たまま行っているとの説明だった。

夏場は床が濡れてシャワールームみたいに滑ってしまいますから。

そのかわり、冬場は上半身を脱いで行う。会長が一人一人の体を叩いて確認したあと、サンチン立ちからの「受け⇒正面蹴り(前蹴り)」の連続動作を行った。さらに同じ動作を2人1組の対面で行う(約束組手)。

サンチンの動作のとき、師範がそれぞれの身体の状態を確認するために叩いたり蹴ったりする

蹴り技は力まない。少し力を抜いて、緩めて。

対面で行う場合、受け方はすべて上地流独特の内側から円を描く回し受けの手法で、受けたあとそのまま相手の袖(腕部分)をつかみ、正面蹴りを入れる。この「掴む」という行為が、上地流の実戦的な特徴の1つとなっている。同じ連続動作を、こんどは「受け⇒足刀蹴り」でもおこなった。

さらに「正拳突き」、「正面弾(はじ)き」(両手で行なう動作)などを行ったほか、これらも対面で約束組手として使った。

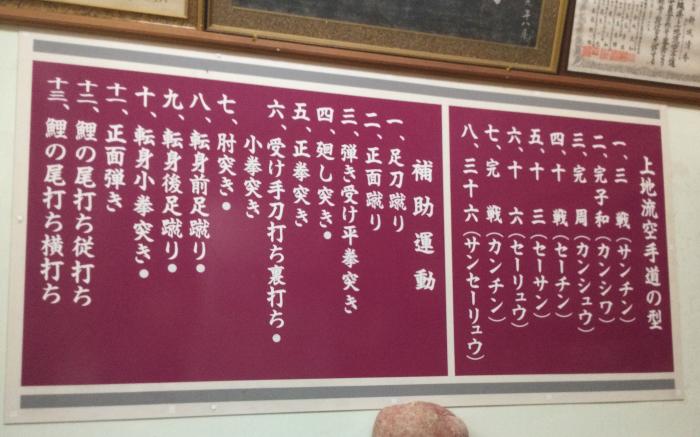

上地流制定の型と補助運動

相手と組んで、さばいて、決める。これを何度も反復して練習します。

上地流ではこのような練習を「補助運動」と名づける。全部で13種類決められていて、この日の稽古では、「足刀蹴り」「正面蹴り」「正拳突き」「正面弾き」のほか、「鯉(こい)の尾打ち縦打ち」という独特の技法を見せてもらった。名前のとおり、鯉が自分の尾ひれで水面をスナップを効かせてバチンと叩くような手法で、部外者から見ると、極めてユニークなネーミングに映る。3回目のサンチンを行ったあと、しばしの休憩に入った。

徹底した小手・下肢鍛え

上地流拳優会の新城清秀会長

休憩のあと、型を行う。上地流の型は現在、8種類。サンチンを基本に、サンセーリュウまで他に7種類ある。上地流の草創期は、サンチン、セーサン、サンセーリュウの3種類を上地完文が中国から持ち帰ったため当初は3つしかなかったが、演武会などで種目が少なすぎるなどのニーズから、その後、門弟のなかで5種類が創作された経緯がある。

この日はカンシワ(完子和)と、カンシュウ(完周)を行ったあと、「分解」を行った。分解は対面で行い、型を使う人と受け手に分かれて使用方法を確認する。カンシワは小拳(しょうけん)と称する人差し指の一本拳が多用される実戦想定の型だった。上地流の用法の特徴はあくまでも護身目的における実戦性にある。

「小手」と「下肢」を互いにぶつけ合って鍛える

2つの型を行うと、次は上地流ならではともいえる「小手鍛え」「足鍛え」の時間になった。相手の腕と自分の腕を対面で一定の順序でぶつけ合うほか、相手の太ももに下段蹴りを交互に入れる。上地流のこの稽古は、初心者のうちはとにかく痛くてつらい稽古として知られる。だが組手をする以上、避けては通れない稽古という。

ひ弱な手足では一回打たれたらもう何もできないですからね。鍛錬は力を入れてやっています。

見ていると、ローキックにも容赦ない。互いにバチンバチンと音が響くような勢いで打ち合っていた。これなら多少の突き蹴りくらいなら「免疫」ができてしまうことが容易に理解できる。上地流が実戦向きの空手といわれるゆえんだろう。(文中敬称略)

本部道場入り口

※沖縄現地の空手道場を、武術的要素を加味して随時紹介していきます。

シリーズ【沖縄伝統空手のいま 道場拝見】:

①沖縄空手の名門道場 究道館(小林流)〈上〉 〈下〉

②戦い続ける実践者 沖拳会(沖縄拳法)〈上〉 〈中〉 〈下〉

③沖縄空手の名門道場 明武舘(剛柔流)〈上〉 〈下〉

④上地流宗家道場 普天間修武館(上地流)

⑤喜舎場塾田島道場(松林流)〈上〉 〈中〉 〈下〉

⑥上地流空手道拳優会本部(上地流)〈上〉 〈下〉

【WEB連載終了】沖縄伝統空手のいま~世界に飛翔したカラテの源流:

[シリーズ一覧]を表示する

WEB第三文明で連載された「沖縄伝統空手のいま~世界に飛翔したカラテの源流」が書籍化!

『沖縄空手への旅──琉球発祥の伝統武術』

柳原滋雄 著定価:1,760円(税込)

2020年9月14日発売

第三文明社

【WEB連載終了】長嶺将真物語~沖縄空手の興亡~

[シリーズ一覧]を表示する

WEB第三文明で連載された「長嶺将真物語~沖縄空手の興亡」が書籍化!

『空手は沖縄の魂なり――長嶺将真伝』

柳原滋雄 著定価:1,980円(税込)

2021年10月28日発売

論創社(論創ノンフィクション 015)