第2回 創価教育学を生み出した牧口常三郎の教育実践 [後編]

『人生地理学』出版への道のりと出版後の反響

『評伝 牧口常三郎』では、牧口先生自らの教育実践を通して生まれた研究をもとに、地理科の根本的改良を目指した『人生地理学』の解説に、全体6章のうち1章を割いています。それは、『人生地理学』が人々の生活に光をあてた思想の書であり、創価の思想を探究する上で極めて重要な一書だからです。

創価教育学会の臨時総会を報じた会報『価値創造』第1号に、戸田城外(のちに城聖と改名)理事長の話として「学会発展の歴史を述べるには牧口先生の心理過程を語らねばならぬとて、『人生地理学』の出版から『創価教育学体系』の上梓に至るまでの経路を要領よくまとめて述べ(趣意)」と報じられています。戸田先生は、牧口先生の思考の流れが、創価教育学会の大きな根幹になっていると述べているのです。

1901年(明治34年)5月、北海道師範学校を退職して上京した牧口先生は、地理書の出版に向けて、歴史地理の専門家である坪井九馬三博士のもとを何度も訪れ、多岐にわたって指導を受けながら草稿を整えていきました。しかし、出版までの道のりは平坦なものではありませんでした。何よりも肝心の著作を出してくれる出版社が見つからなかったのです。

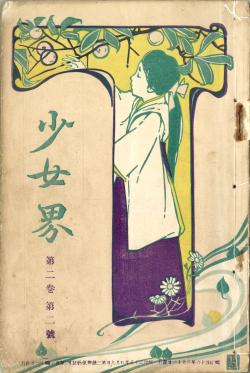

牧口先生が編集に従事した雑誌『少女界』第2巻第2号

そのなかで牧口先生は、北海道師範学校の先輩教師、岡本常次郎氏と再会します。岡本氏は、教科書出版最大手の金港堂に勤めていました。牧口先生は、岡本氏の推薦で金港堂に入社。そこで日本で最初の少女雑誌『少女界』の編集に従事します。

この時期、牧口先生は、地理学者の志賀重昻氏と出会います。後日氏は、愛知県まで訪ねてきた先生の熱意に心を動かされ、多忙ななか時間を割いて『人生地理学』全編の校閲とともに、欄外に評言を書き込んでくれることになりました。

その後、出版社は、牧口先生と面識があった生沼大造氏が経営する文会堂に決まり、1903年(明治36年)10月15日、『人生地理学』が刊行されます。同書は1000頁近くもあり、定価2円と、当時としては高いものでした。それでも、初版は10日も経たずに売り切れ、すぐに増刷。その反響は後々まで出版界の話題になるほどでした。また、多くの新聞・雑誌の書評でも高い評価を受けました。そこには、逆境のなかで努力を続けてきた牧口先生、そして、無名の著者の分厚い本の出版を決断した文会堂を讃える言葉も書かれていました。

『人生地理学』に脈打つ世界市民と人道的社会への視点

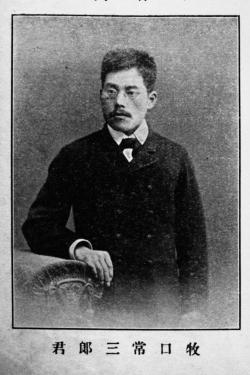

北海道教育会幹事として、『北海道教育雑誌』1900年(明治33年)2月号の冒頭に写真が掲載されている(北海道立図書館所蔵)

『人生地理学』が出版された20世紀初頭は、欧米列強による帝国主義の時代です。競って植民地を拡大し、そこに住んでいる人々に対して、平然と乱暴で残酷なことを行っていました。その卑劣な競争に日本も加わり始めていたのです。牧口先生は、世界の多くの庶民が置かれている状況に深く心を痛めていました。

牧口先生は『人生地理学』のなかで「それぞれの生活に欠くことができない公平なる世界観と正当なる立脚地点の自覚(趣意)」を一人ひとりが持つことが必要であると述べています。この「立脚地点」を自覚するためには、まず自らが住んでいる郷土の観察から始めて、自身が「一郷民」であることを知り、そこから「一国民」、そして「一世界民」であることを知ること。それによって、他国の人々は、自分と無縁の存在ではなく、何らかの形で密接につながり、場合によっては恩恵さえ受けていることが認識できるのです。

さらに、そのような見識を持った人が「世界における生存競争の中にあっても間違いなく生き残り、世界中の人々とともに幸福を享受しうる共同生活の舞台を指導することができる(趣意)」と記しています。まさにこれは〝世界市民〟につながる考えといえます。

創価大学の伊藤貴雄教授によれば、近代日本において「世界市民」という概念を先駆的かつ肯定的な意味で使った人物は、内村鑑三、幸徳秋水、牧口常三郎の三人であったと指摘しています(※1)。三人における世界市民の概念は、必ずしも一様ではないとしても、三人が日本における「世界市民」の概念の先駆けであったことはたしかです。

また、『人生地理学』には、人道的な思想が脈打っています。牧口先生が晩年まで所持していた書籍に、黒人奴隷制度の実態を明らかにしたストウ夫人の著作『アンクル・トムの小屋』(Uncle Tom’s Cabin)の原書があります。人道について深く考えていた先生にとって大切な一書だったのでしょう。

牧口先生は『人生地理学』のなかで、「国家終局の目的は人生最終の目的と一致する人道にある」と主張しています。ここで述べている人道は、必ずしも社会や国家によってなされるものではありません。むしろ個人が人道に根ざした心を持って行動することが大事であり、その主体者は一人ひとりであるとしているのです。

さらに、牧口先生は、人道的競争を提言します。先生が考える国家間における人道的競争は、他国の民の不幸の上に自国の幸福を築かず、自国も他国もともに利する方法を選ぶというものです。そして、そのような人道的競争においては、日本がリーダーシップを取るべきであり、そこにこそ世界平和への確実な道があると述べているのです。

中国人留学生への地理科講義

このように世界民や人道的競争という考えに立脚した『人生地理学』は、これを学んだ人々に新たな自覚を促しました。かつて牧口先生も受験した文部省中等学校教員検定試験(地理科)の合格体験記には、「牧口氏の人生地理は自分の頭をつくるに非常に力があったと思はれました」「人生地理学は一読に値する本である。文検〔文部省教員検定試験〕の為めといふよりは寧ろ地理学的血肉を骨に附けるによい本である」など、自らの思索を深める上で有益であったと書かれています。

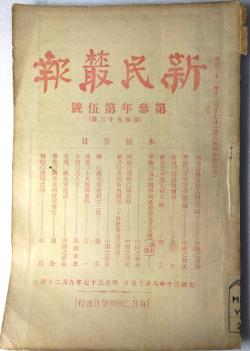

『新民叢報』第3年第5号(一橋大学附属図書館所蔵)

さらに、そのように感じたのは、日本人だけではありません。『人生地理学』出版の翌年から牧口先生は、嘉納治五郎氏が中国人留学生のために設立した弘文学院(のちに宏文学院と改称)で、地理科を教えています。中国の江蘇省で出版された『江蘇師範講義 地理』の冒頭には、「人生地理学 日本牧口常三郎講授」と記されています。これは通訳を介して受けた講義を筆録・編集したものです。

また、牧口先生が留学生への授業で配布した教材から、講義の工夫を知ることができます。先生は、日本語が不慣れな留学生も体系的に内容を理解できるように、書き込みができる印刷物を用意しました。後日、それは、『教科日誌 日本地理之部』『教科日誌 外国地理之部』として、文会堂から出版されました。『渡米雑誌』の書評には、「本書(2冊の『教科日誌』)は、『人生地理学』の著者が、帰国後教師を志望する中国人留学生を対象とした授業のなかで、その理解を助けるために著したものである。留学生だけでなく、中学校・師範学校・高等女学校の学生や、自修で地理を学びたい人にとっても必須のものである(趣意)」と記されています。

さらに、『人生地理学』を読んだ感動を、自らが発行する中国語の雑誌『新民叢報』に掲載した青年がいます。日本に亡命していた梁啓超氏です。彼は、「昨年(1903年)、『人生地理学』という本を読みました。この本は、日本全土の風俗や政治、さまざまな発展の差異を挙げ、地理的な観点からそれらを詳細に論じ、さらに西洋諸国の例を引いて証拠とし、いずれも精緻で不変の論拠を持っています。この本を読んで、非常に感嘆し、これまでにないほど感動しました(趣意)(※2)」と述べています。彼が紹介したことにより、『人生地理学』の存在は、中国の人々に広く知られることになりました。

このように『人生地理学』の発刊を果たした牧口先生は、その後、理想の教育を目指して、新たな教育実践を開始していくことになります。

(注釈)

※1 伊藤貴雄「近代日本における『世界市民』の概念史(1)―内村鑑三「基督信徒の慰」―」(『創価人間学論集』第5号、創価大学人間学会、2012年)、58頁

※2 中国之新民「論中国学術思想変遷之大勢」第8章(『新民叢報』第3年第5号、新民叢報社、1904年9月24日)

<月刊『灯台』2025年6月号より転載 構成・文/上妻武夫>

連載「創価教育の源流」を学ぶ:

第1回 創価教育学を生み出した牧口常三郎の教育実践 [前編]

第2回 創価教育学を生み出した牧口常三郎の教育実践 [後編]

第3回 近日公開(月1本の記事を掲載いたします)

しおはら・まさゆき●1953年、富山県生まれ。創価高校・創価大学2期生。創価大学大学院法学研究科修士課程修了。その後、創価大学職員として勤務。2000年11月、前身である創価教育研究センター事務長に就任。19年4月より現職。

しおはら・まさゆき●1953年、富山県生まれ。創価高校・創価大学2期生。創価大学大学院法学研究科修士課程修了。その後、創価大学職員として勤務。2000年11月、前身である創価教育研究センター事務長に就任。19年4月より現職。