平和祈念公園内で行われた恒例の「奉納演武」

沖縄県議会で「空手の日」を制定する決議が採択されたのは2005年3月29日。沖縄空手4団体の一つ、沖縄県空手道連合会の陳情で始まったこの動きは、2000年ごろ、具体的な取り組みが始まり、1936年10月25日、「琉球新報」主催の空手家座談会で表記や呼称がバラバラであった名称を「空手」に統一することを合議した日にちなみ、「10月25日」を空手の日として制定したものだ。「空手の日」と定める決議に関する提案理由を説明したのは前公明党沖縄県代表の金城勉県議(当時)だった。以来20年。

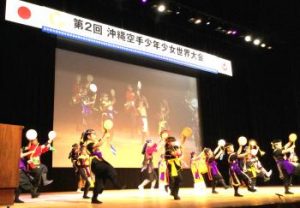

演武者8人と沖縄県議会関係者。前列右から4人目が上原章副議長、最後列右から3人目が松下美智子県議(いずれも公明党)