環境・福祉・経済が相互に両立する社会へ。

経済成長が問題を解決するという幻想

安倍政権はアベノミクスによって成長戦略を推し進めていますが、バブル崩壊後、90年代から自民党政権が行ってきた成長戦略はどれも成功していません。はじめは公共事業を中心に成長戦略を行い、小泉政権時代には規制緩和や構造改革を行い、市場に委ねる形で成長を図りました。

それらがいずれもうまくいかず、今度は安倍政権のもと、金融緩和によって貨幣の量を増やすという、かなり危険な奥の手を使ってまで経済成長を図ろうとしています。しかし、安倍政権になって急に成長戦略がうまくいくとは極めて考えにくいことです。

なぜなら、本来、経済成長とは人々の需要の増加によって生じるものですが、モノがあふれて物質的な需要が飽和状態にある今は、成長の条件がなくなっているからです。にもかかわらず従来型の経済成長を目指すことは、かえって生産過剰や失業者の増加といった事態につながってしまいます。

また90年代以降、成長のためという理由で財政出動を繰り返してきた結果、国の借金は1000兆円を超え、若い世代やこれから生まれてくる世代に膨大なツケを回しています。これは将来世代に対してあまりにも無責任ではないでしょうか。

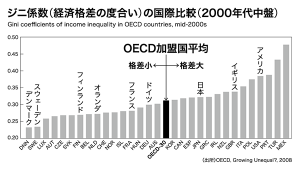

また安倍政権は、「まず富める者が富めば、貧しい者にもやがて富が浸透する」とするトリクルダウンの考え方を持っていますが、所得格差を図るジニ係数(経済格差の度合いの指数)は80年代以降、着実に伸び格差が広がっているのです。

格差の広がりがある中で、かろうじてその広がりを抑えられているのは税や社会保障による再分配があるためです。その観点からも分配の問題にこそ正面から立ち向かう必要があると考えます。

「経済成長がすべての問題を解決する」という発想を根本から変え、ゼロ成長でも十分な豊かさが実現される新しい成熟社会を目指していくべきだと思います。

「緑の福祉国家」という新たなビジョン

安倍政権の支持率が依然高い状態にあるのは、多くの人が経済成長に代わるオルタナティブなビジョンを思い描けないことが背景にあると思いますが、1つの目指すべき新しいモデルとして「緑の福祉国家」というビジョンを私は考えています。

福祉国家とは、もともと第2次大戦以降、戦争国家(ウォーフェア・ステイト)に対する国家として、イギリスから出てきたウェルフェア・ステイト(福祉国家)という国家像です。これは、アメリカのような純粋な資本主義と、旧ソ連のような純粋な社会主義のいずれでもない、中間の道としての社会という考え方で、北欧などを含め戦後のヨーロッパの基調をなしてきました。

この福祉国家のモデルは、当初は経済成長とセットになっていたのですが、70年代以降、限りない資源消費や経済成長と一体ではなく、社会保障や福祉を充実させながら、しかも有限な環境資源とも両立していく必要性が出てきました。つまり環境と福祉を両立させて、しかも経済も一定以上の水準を維持するのが緑の福祉国家というモデルです。理想論に響くかもしれませんが、相対的に経済格差が小さく、高福祉・高負担のヨーロッパ、特にドイツ以北の社会がこれに近い社会モデルといえます。特にドイツやデンマークは原発も廃止ないしその方向を明示しており、典型的な例です。

高福祉・高負担のモデルを考えた時、まず問題になるのはその財源ですが、私は特に重要なのは消費税、相続税、環境税の3つと考えています。中でも財源として大きいのはやはり消費税で、ヨーロッパの福祉国家は消費税率はおおむね20%を超え、福祉の充実を図っています。日本では福祉の充実を主張してきたいくつかの政党が残念ながら消費税に反対を唱えています。これではかえって福祉は後退してしまいます。この点については結党以来、福祉の理念を重視してきた公明党こそ、分配の問題と環境保全にしっかりと目を向けながら政治の舵取りをしていってほしいと思います。

中央集権からローカリゼーションへ

緑の福祉国家を志向する時に、鍵を握るのはローカリゼーションです。日本はもともと江戸時代を見てもわかるようにローカルな地域経済が豊かな社会でした。それが明治以降の近代化の中で、急速な拡大成長と中央集権がセットになり、地域のローカルな個性が失われていきました。その背景には「経済の空間的なユニット(単位)」の特性があったと思います。つまり工業化の時代は、鉄道や高速道路を敷くにしても工場をつくるにしても市町村レベルでは決められず、どうしても国ないしナショナルなレベルになってしまいます。このように成長期の工業化社会では、ナショナルなレベルで考えなければいけない経済の空間的な特性があったのです。

しかし、今は拡大成長の時代は過ぎてポスト工業化の時代となり、福祉や環境、まちづくりや文化といった領域が重要となっていますが、これらの分野はいずれも地域に根ざしたローカルな性格のもので、地域ごとに考えられるべきものです。

ドイツ以北のヨーロッパの国々を見るとローカルな経済循環が活発で、小さな町でも中心部がにぎわっています。地域の中でヒト・モノ・カネが循環するようなローカルな経済循環から出発し、ローカル、ナショナル、グローバルへと積み上げていく社会モデルです。それはグローバル経済から出発して、ナショナル、ローカルという順に考えるのとはまったく逆の発想です。

そうした中にこそ、人々が真に豊かさや幸福を感じられる「脱成長の緑の福祉国家」あるいは「緑の分権的福祉社会」を実現していく道筋があると思います。

また、地方の自立という点では、通常では財政的に国から自立するという見方がされますが、環境政策の分野にあるマテリアルフロー(物質の循環)という観点で見てみると逆の構図が浮かび上がります。東京などの大都市は食料やエネルギーを地方や農村に大幅に依存していて成り立っています。しかも東京はその価値を安く評価して調達していて、そこにはある種の不等価交換が存在しているといえます。

そこで、2012年にスタートした再生可能エネルギーの「固定価格買取制度」のような政策によって、中央と地方の再分配の仕組みを国が広げていく必要があると思います。そして各地域がバラバラに孤立して存在するのではなく、再分配をしながら都市と農村、中央と地方の関係を再編し、「持続可能な相互依存」の関係を築いていくことが緑の福祉国家におけるローカリゼーションの在り方だと思います。

ローカル志向の若者と人生前半の社会保障

このようなローカリゼーションを考えた時、ローカル人材が重要になってくるわけですが、最近の若者の傾向としてローカル志向の強まりがあります。

たとえば、私のまわりには地域再生などのテーマに関心が高い学生や、海外に行ったグローバル志向を持つ学生が地域や地元に戻るという例がたくさんあります。こうした傾向は統計的にも表れていて、リクルート進学総研の調査では、今春に大学に進学した人のうち、49%の人が大学進学にあたり、地元に残りたいと考えて志望校を選んでいて、これは4年前に比べると10ポイント増えています。また、内閣府が2007年に行った調査では、今住む地域に永住したいと答えた人が43.5%とあり、これも98年から比べると10ポイント近く増えています。

このように若者の地元志向、ローカル志向が増えている背景には、若者の中に以前のような東京への憧れが薄れ、東京に出ていくことが本当に幸せなのかという見方が、かなりリアリティーを持って感じられるようになったことがあると思います。失業率についても大都市圏のほうが高く、大阪、京都、東京いずれもが都道府県別のワースト10に入っています。もはや「大都市に出ていけば仕事がある」という認識が過去のものになってきているのです。

しかし、ローカル志向の若者が増えているとはいえ、放っておけばそのまま進んでいくかといえばそうではありません。経済面や教育、雇用、住宅、子育てなどで若者を支援する政策が必要になってきます。

しかしながら日本はOECD(経済協力開発機構)加盟国の中で公的教育支出がいちばん低く、年齢階級別の失業率も高齢世代よりも若者世代が高くなっています。生活上のリスクが人生前半に広く及んでいるのに若い世代への支援が非常に不足していて、高齢者に比べると政策の空白地帯になっているのです。

緑の福祉国家の鍵を握るのがローカリゼーションであるならば、そのローカルの力を高める原動力になるのが若者です。だからこそ、この「人生前半の社会保障」を充実させていくことは、新しいビジョンの礎を築くものとして非常に重要なことだと思います。

<月刊誌『第三文明』2014年4月号より転載>