「石破おろし」と「石破支持」

参議院選挙から1カ月が経った。衆議院でも参議院でも与党は過半数を割り、さりとて与野党ともに、どの党も1党だけでは何も決することができない。しかし、議会に影響力を持つ〝有効政党〟の数だけは過去最高水準になっている。

さまざまなメディア、あるいは識者らは日本が「二大政党制」よりもヨーロッパ型の「多党制時代」に入ったことを論じている。

自民党内では衆院選、都議選、参院選の〝3連敗〟を受けて、「石破おろし」の動きが活発化している。ところが、興味深いことに自民党支持者も含め、世論の過半数は今のところ石破首相の退陣には否定的である。

朝日新聞社が8月16、17の両日に実施した全国世論調査(電話)で、参院選の結果を受けて石破茂首相は辞めるべきか尋ねたところ、「辞めるべきだ」は36%(前回7月調査41%)で、「その必要はない」が54%(前回47%)と過半数を占めた。内閣支持率は36%と前回29%から上昇し、今年2月調査の40%に次ぐ水準まで回復した。ただ、不支持率は50%(前回56%)と、支持率を上回る状況が続いている。(「朝日新聞デジタル」8月17日)

立憲民主党の支持層でも石破首相辞任論に反対する声は強く、野田代表は選挙後の臨時国会でも内閣不信任案の提出を見送った。リベラル層にすれば、新たに右寄りの首相が登場するよりは、リベラル色の強い石破首相の続投が与(くみ)しやすいと考えているのだろう。

一方、同じ野党支持層でも国民民主党と参政党の支持層では「辞めるべき」が多数を占めている。のちほど述べるが、この2党の支持層のなかには、もともとは自民党を支持していた岩盤保守層が流れ込んでいるので、当然の反応といえる。

政権交代への期待を失った立憲民主党

今回の参院選の勝者は端的に国民民主党と参政党であり、与党である自民・公明はもちろんだが、野党第一党の立憲民主党も、これまで反自民の受け皿になってきた日本共産党も、あるいは2023年には飛ぶ鳥も落とす勢いだった日本維新の会も、実質的に〝敗北〟した。

その結果、冒頭に書いたように、どの党も単独では何も決められない、本格的な「多党制」の状況が生まれたのである。

そして、ある意味では与党以上に立憲民主党、日本共産党、日本維新の会の被ったダメージのほうが致命的だったかもしれない。

民主党政権時代の首相経験者を党首に担ぎ、野党第一党でありながら、これほど自民党への批判が強まった選挙で立憲民主党は議席を伸ばせず、むしろ6人の現職を落とした。

同党がもはや政権交代の選択肢となり得ないことが強く示されたといえる。

しかも、その選挙結果を決して「敗北」とは認めない立憲執行部に対して、党内外からは批判が吹き荒れている。

政治学者の中北浩爾・中央大学教授は、選挙後の同党の総括について、朝日新聞の「コメントプラス」でこう記した。

内容についても、「厳しい結果となった」と書くだけで、決して敗北とは認めず、最後の「今後の課題と取り組み」の項目でも色々と書いているものの、基本的に現状維持で、「ネット地盤」なる言葉を用いて対策をしっかりやりましょうという程度。これで立憲民主党の厳しい現状を打開できるとは思えません。(「朝日新聞デジタル」8月19日)

政治社会学者の木下ちがや氏も、中北氏のコメントを受けて、

立憲民主党は「経営不振の責任から逃れたい経営陣が、保身のためにコンサルを雇い、そしてなにも改善しない」企業そのものです。そんな企業に気前よく投資する人はいません。人々はそんな企業よりも、多少危うくても風通しがよくみえるベンチャー企業に投資するでしょう。(同)

と厳しく指摘している。

選挙に勝てない野党第一党となると、今後は離党者が出てくるかもしれない。

過去30年のうち、日本共産党は2回だけ大きく躍進した。1996年と2014年の衆院選だ。いずれも社会党と民主党という野党第一党が民意を失ったときである。行き場のなくなった不満票の受け皿となったのだ。

しかし、今回は立憲民主党が不発に終わったにもかかわらず、日本共産党も大きく得票と議席を減らした。

しかも今年に入ってからだけでも党内では地方議員の離党者が続いており、多くは党内の「ハラスメント」が原因と報じられている。

個別の事情は不明だが、日本共産党が公式に発表している「党地方議員数」を見ると、2025年1月1日時点で「2287人」だったのが、8月1日時点では「2235人」と、今年のわずか7カ月間で52人も減っているのである。

2023年4月の統一地方選で大ブレイクした日本維新の会だったが、毎週のように所属議員の不祥事や離党が続いたうえ、大阪関西万博の予算増などで年末には失速。

2024年の衆院選では大阪だけ19選挙区で初めて完勝したものの、44議席から38議席に退行。吉村洋文共同代表は「立憲民主党や国民民主党が躍進する中で、大阪以外は一人負けのような状態」と敗戦の弁を述べていた。

今回の参院選で日本維新の会は12議席から7議席へと大敗し、大阪で2議席、京都で初の1議席を獲ったものの兵庫は落選。全国区の政党を目指したものの、関西だけでしか勝てない政党になってしまった。

同党が呪文のように掲げていた「身を切る改革」も、もはや有権者にそれほど響かなくなったのだろう。敗戦の責任を取って共同代表の前原氏が退任したが、新たに共同代表に選出されたのは以前の馬場執行部で幹事長を務めていた藤田文武氏で、先祖返りした印象をぬぐえない。

参政党はどこから支持者を調達したか

参院選の〝台風の目〟となり、一気に注目を浴びたのが参政党だ。

同党が政党として結党されたのは2020年4月。2021年の衆院選では候補者の擁立を見送り。前回の第26回参院選(2022年)で50人の候補者を擁立したが、選挙区は当選者ゼロ。比例区では神谷宗幣氏1人が当選。比例区の得票率が2%を上回り「国政政党」となった。

そこからわずか4年。2025年の参院選では比例票で立憲民主党を抜いて国民民主党に迫る742万5053票を獲得。14人の国会議員を誕生させた。地方議員も150人を超える。

この参院選で示された民意とその来歴を考える上で、やはり参政党現象とも言うべきものの実像を分析しておくことは意味があるだろう。

参政党については、横浜商科大学の田中辰雄教授がアンケート調査をもとに精緻な、かつ興味深い記事を公表して話題になっている。「参政党の支持者はどこから来たか?」(7月26日)と「参政党の支持者の素描」(8月9日)だ。出典を明記したうえで引用紹介させていただくことにする。

田中教授によると、まず参政党の支持層の特徴としては20代から40代が多い。このことは国民民主党と似通っている。

ところが、この「年齢」という点以外では特に参政党の支持層に他党と異なる特徴は見らないという。男女比率、学歴、収入、世帯所得、いずれも他の政党と有意な差は見られないというのだ。

世上では参政党は、女性を家庭に入れたがっているので男性の党だという人がいるが、投票者が男性に偏っているということはない。また、公約であげている政策に穴が多いので、政策を理解できない低学歴層の党だという揶揄もあるが、これも事実ではなく、大卒かどうかは参政党支持と無関係である。格差問題を強調するので低所得者の党かというとそういうわけでもない。これらのデモグラフィックな特性は参政党を特徴づける要因ではない。参政党を特徴づける要因、それは政治傾向が強い保守であることである。(「参政党の支持者はどこから来たか?」)

では、この保守的な傾向を持つ人々がどこから集まったのか。田中教授は、「前回」「前々回」はどこに投票していたかを調べた。この結果わかったのは、

自民党に投票していた人が32.3%、そもそもどこにも投票をしなかった人が32.8%で、この二つが主要な供給源である。(同)

ということだった。

参政党の支持層のうち、ポスト安倍の自民党がリベラルに舵を切ったと見たことで自民党から離れた岩盤保守層が3分の1。もう3分の1は、これまで選挙に行かなかった、つまり政治に関心がなかった無党派層なのである。

参政党支持者が好んだ政策とは

次に田中教授が調べたのは、参政党に投票した人々の情報源と重視した政策について。

まず、際立って有意な差が見られたのは支持層の情報源だった。参政党支持層はテレビや新聞ではなく、XとYouTubeから情報を得た人が多かった。

つまり言い換えれば、参政党はSNS戦略を成功させたことによって支持を調達したのである。なお理由は不明だが、今回の参院選において国民民主党は実際には参政党ほどSNSに有意差が出ていない。

いずれにせよ参政党がネットで支持を調達したのは明らかである。政界の新規参入者(挑戦者)はネットを利用して参入してくるのは、兵庫知事選での斎藤陣営(立花陣営)、昨年衆議院選挙での国民民主党、東京都知事選の石丸現象、など繰り返されてきた。今回もまた同じことが起きたことになる。(「参政党の支持者の素描」)

では、参政党に投票した人々は同党のどの政策に共鳴や期待を示したのだろうか。アンケートで1つだけを選んでもらったところ、これもある意味で興味深い結果が出た。

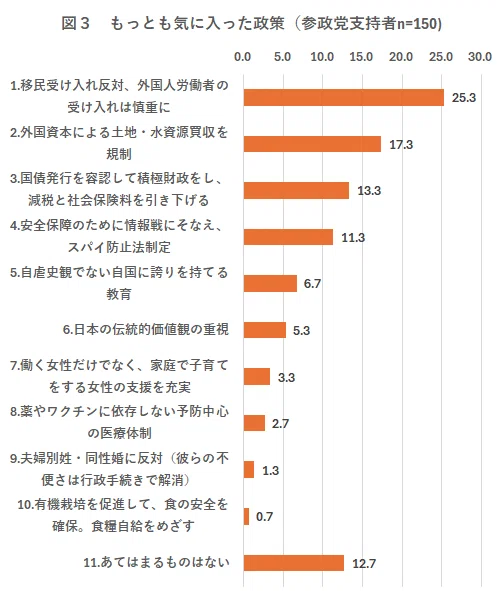

もっとも多かったのは「移民受け入れ反対、外国人労働者の受け入れは慎重に」で、次に多かったのが「外国資本による土地・水資源買収を規制」だった。

意外なことに「日本の伝統的価値観」「家庭での女性支援」「反ワクチン」「夫婦別姓・同性婚に反対」「有機栽培・食糧自給」は低かったのである。

図は田中辰雄教授「参政党の支持者の素描」から

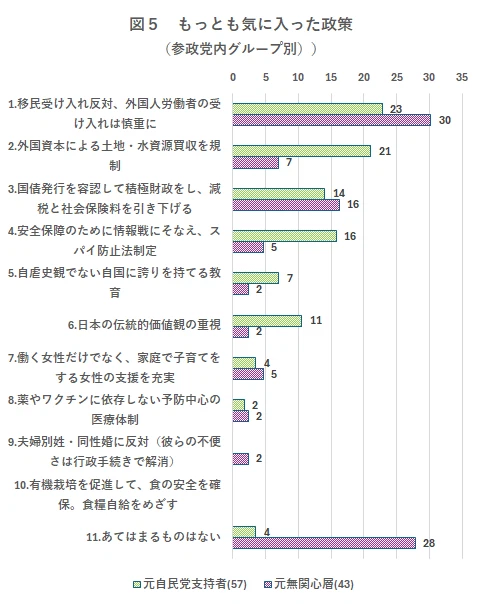

さらに、自民党支持の岩盤保守層から離れた人々と、これまで政治に無関心だった人々とでは、好んだ政策に違いが出た。

自民党から離れた層は、「スパイ防止法制定」「自虐史観ではない歴史観」「伝統的価値観の重視」といった旧来の自民党右派的な政策に共感したが、無関心層は「移民受け入れ反対、外国人労働者の受け入れは慎重に」以外の政策には、おしなべて関心が薄い。

支持層のなかでも、保守的な政策に共感する層と、保守的な政策に興味がない層にクッキリ分かれているのである。

図は田中辰雄教授「参政党の支持者の素描」から

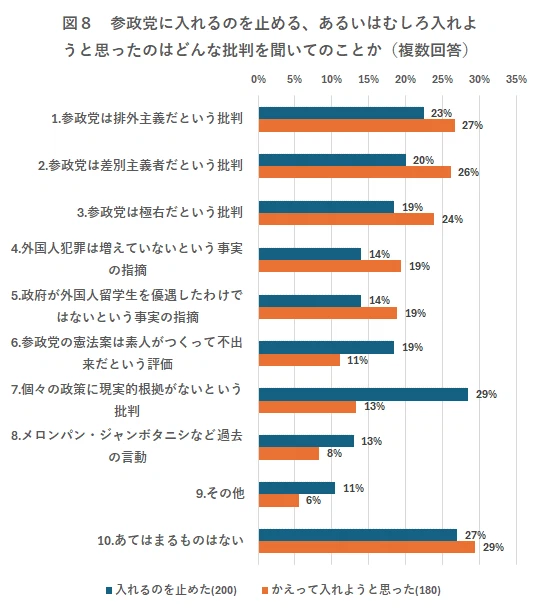

選挙戦の渦中に起きた参政党に対するさまざまな批判は、実際の投票行動にどのような影響を与えたのだろうか。

このうち「参政党は排外主義だ」「参政党は差別主義だ」「参政党は極右だ」「外国人犯罪は増えていないという事実の指摘」「政府が外国人留学生を優遇していないという事実の指摘」については、それを聞いて投票をやめた人も一定数いたが、それ以上にむしろ参政党支持に回った人のほうが多かった。

つまり、こうした〝正義〟によって立つ批判やレッテル貼りは、差し引きしてみると票を削る効果がなかったことになる。

図は田中辰雄教授「参政党の支持者の素描」から

一方、批判でも効果があったのは、「憲法草案の危うさへの指摘」「個々の政策の根拠のなさの指摘」「過去の非科学的な主張への指摘」などだった。

これはほかの識者らも共通して指摘していることだが、参政党支持者はデータ上から見ても特に学歴が低いとか経済的に困窮しているといった傾向があるわけではない。

だから、支持者に対して「知的レベルが低い」「〇〇主義者」といった罵倒を繰り返しても、彼らはなんら痛痒を感じない。

むしろ、他党の支持者と変わらない〝普通の人々〟が多いからこそ、個々の政策や主張の稚拙さを冷静に指摘してあげるほうが〝効果〟があったことになる。

イデオロギーでも狂気でもなく「友情」

2020年にオランダと米国で最初に刊行され、世界46カ国でベストセラーになったルトガー・ブレグマンの『希望の歴史』(野中香方子訳/文藝春秋)は、「人間の本質は、善である」ことを論じて話題となった。

ただしブレグマンは、この人間の持つ善性が、時と場合によって魔力化することも示している。

というのも、ナチスに率いられた第二次世界大戦中のドイツ兵は、敗色が濃厚になっても、なぜあれほど果敢に戦ったのか。実際、いくつもの戦争映画でナチスの兵士たちは人間性の欠如した狂気じみた存在として描かれ続けてきた。

彼らは特別な愛国心を刷り込まれていたのか、それともドイツは勝てるというように洗脳されていたのか。

ところが、ドイツ軍の捕虜たちに調査を進めていくと、意外なことがわかった。ドイツ軍兵士に果敢な戦闘をさせたものは、ナチスの掲げる「千年帝国」への理想でもなければ「血と土」といった洗脳でも狂気でもなく、仲間意識すなわち「友情」だったのだ。

イデオロギーではなく友情――。こうしたことはイスラム原理主義に操られた近年のテロリストにも共通していた。

わたしたちが理解しなければならないのは、こうしたテロリストの大多数は、熱狂的イスラム教徒ではなかったということだ。彼らは互いの親友だった。一緒になると、より大きなものの一部になったように感じた。自分の人生に意味が生まれるように思えた。壮大な物語の著者になったような気がした。(『希望の歴史』下巻)

とりわけSNSなどを見ていると、参政党の代表や所属議員の発言について取り上げ、その知識の欠如、人権感覚の欠如、過去の発言との不一致などを非難し揶揄する声が多い。

もちろん大きな民意を得て国政政党になったわけだから、そこに問題があるならば批判しなければならないし、参政党もその批判に応えなければならない。

ただし、参政党の主張の稚拙さを〝嘲笑〟したところで、自分の溜飲が下がるだけである。参政党にとってダメージはなく、むしろ露出が増えることは〝おいしい〟くらいなのだと思う。

なぜなら、前述したようにそもそも参政党の支持層の大半は、同党の掲げる「反ワクチン」「偽医学」「食の安全」「夫婦別姓・同性婚への反対」などイデオロギー的な面にはさほど興味がないからだ。

8月15日の終戦の日に、参政党は地方議員も合わせて全議員で靖国神社に参拝し、記念写真をSNSにアップした。イギリスの公共放送BBCは参政党を「日本人ファーストの極右政党」と報道している。

一方で神谷代表は台湾・中央通信社から海外メディアから初めてのインタビューを受けた際、「日本人ファースト」の意味は「日本をなめるな」という強硬な態度を意味するものではなく、「日本をもっと強く豊かにする」という意味だと、明らかに選挙期間中からトーンダウンした説明をしている。

他表示,這個口號的含義並非「不要小看日本」那種強硬的態度,而是要「讓日本更強大更富裕」(「中央通信社」8月13日)

※編集部注 日本語訳:同氏は、このスローガンは「日本を舐めるな」といった強硬な態度を意味するものではなく、「日本をもっと強く、豊かにする」という意味だと語った。

実際、神谷代表は選挙期間中から、「日本人ファーストは選挙期間だけのキャッチフレーズ」等と発言していた。

同党は確固とした理念やイデオロギー、一貫した政策を掲げているというより、どうすれば瞬間的な支持拡大につながるかという視点で、よく言えば戦略的に、悪く言えば思いつきで、他党と差別化したキャッチ―で過激な主張を繰り返してきた。

そう考えると、今後はこれまで以上に発言の整合性も問われるだろうし、多党化のなかで与野党と論戦あるいは合意形成する場面も増えてくる。

政治家・政党としての基本的な資質が欠如していると見なされるような発言が仮に続いていくと、やがてボディブローのように効いてくるだろう。

参政党の支持層が多くの点で特段のイデオロギーに関心のない〝普通の人々〟であることを考えると、同党のなかで主張の軌道修正が図られていく可能性もそれなりにあるのではないかと思う。

石破政権がいつまで続くか。石破氏が退陣するとして次の首相に誰が就くか。あるいは自公政権がどこかの野党との連立に踏み切るか否か。そして、衆議院の解散と選挙はいつになるのか。

こういった目下はまったく不確定な要素によって、今後の政局はどう動くか皆目わからない。

他の野党がそうであるように、参政党もまた、こういった政局のなかで、次の選挙を優位にするための立ち居振る舞いを模索することになるのだろう。

「多党制時代」の日本政治:

「多党制時代」の日本政治(上)――参政党を躍進させたものとは

「多党制時代」の日本政治(下)――公明党と支持者の課題

関連記事:

(参政党)参院選、大日本帝国の亡霊――戦時体制に回帰する危うさ

「外免切替」デマ、国会で決着――国民の不安解消を求めた公明党

「外国人」をめぐるデマを検証する――「秩序ある共生社会」へ国が主導せよ

参院選と「外国勢力の介入」――戦場は「人間の脳」

公明党は〝媚中〟なのか――「勇ましさ」より「したたかさ」を