第1回 創価教育学を生み出した牧口常三郎の教育実践 [前編]

2024年7月から2025年1月にかけて、創価学会教育本部主催で、創価大学池田大作記念創価教育研究所の塩原將行客員研究員を講師に迎え、「創価教育の源流を学ぶ」と題した勉強会が開催されました(全6回)。

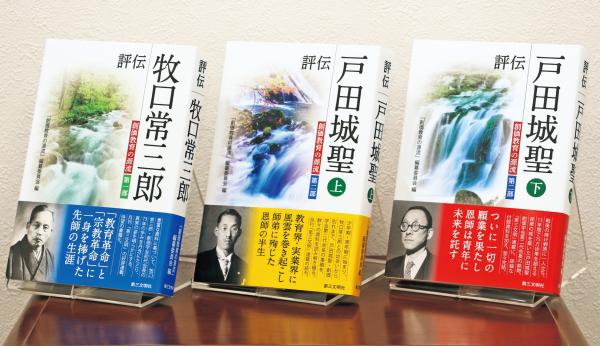

教材となったのは、第三文明社刊の『評伝 牧口常三郎』、『評伝 戸田城聖』上下巻などです。

その勉強会の要旨を、最新の研究成果を交えてお伝えした月刊『灯台』の連載をWEBで公開します。

「創価教育の原点」とは―その探究への経緯

講師を務めた塩原將行氏

創価学会初代会長牧口常三郎先生と第2代会長戸田城聖先生に関する私の調査・研究は、30年ほど前、創価大学職員として21世紀の大学の在り方を問うことから始まりました。

18歳人口の減少やITの進歩・グローバル化などの社会変化に伴って、大学も質的な変化が求められると考え、創価大学が建学の理念を実現していくために何が必要かと思索するなかで、創価教育の原点に立ち返り、そこから考えていくことが肝要であると思ったのです。

その後、2000年11月16日に創価教育研究センター(現研究所の前身)が設立されてからは、牧口先生と戸田先生の事績調査と研究に本格的に取り組むようになりました。その積み重ねをもとにして、何人かの友人の協力を得て、月刊誌『第三文明』誌上で46回の連載を行い、17年から順に、単行本として出版されました。

評伝では、創価教育の源流をたどるなか、創価三代の師弟を貫く心は何だったかを追究しています。さらに、池田大作先生の心にある牧口先生・戸田先生の姿を踏まえての記述にも心がけました。

現在、出版後の研究成果も加えた各冊の補訂を進めており、改訂版の出版を目指しているところです。

新渡戸稲造が洞察した創価教育学の特質

1930年(昭和5年)に発刊された『創価教育学体系』へ序文を寄せた一人に、第一次世界大戦後誕生した国際連盟の初代事務次長を務めた

この序文は博士がさまざまな書籍に寄せた序文のなかでも格段に長く、これを読むと牧口先生が創価教育学に込めた思いが、より鮮明に浮かび上がってきます。

教材となった評伝(すべて第三文明社刊)

その第一は、創価教育学の目的は豊かな価値創造力を有した人間を育てることにある、という点です。

新渡戸博士は、牧口先生の創価教育学を「君の創価教育学は、余の久しく期待したる我が日本人が生んだ日本人の教育学説であり、

当時の教育は、国家に従順な(自分自身で考えることを停止した)人間をつくる教育に傾斜していました。そのようななかで博士は、国家の行き詰まりを打破するには、教育の改造が局面打開の第一歩になるとした上で、教育の要諦は「行詰まつた時に自分の力で

第二に、新渡戸博士は『創価教育学体系』を名著だとする理由について、「

このように新渡戸博士が創価教育学に込められたコア(核)の部分を鋭く見抜くことができたのは、博士が牧口先生の『人生地理学』(1903年刊)を読み込んでおり、青年期からの牧口先生の考えを深く理解していたこと、また、軍国主義の色を濃くしていく日本の現状に強い危機感を覚えていたこと、そして、人格の

働きながら学ぶ〝勉強給仕〟

牧口先生は、父

荒浜村は漁網産業が盛んであったことから、豊かな経済力を有していました。村はその経済力をもとに、優秀な教師を招くなど教育に力を入れていました。そのような教育環境が牧口少年を育む

後年、牧口先生は『人生地理学』を出版した際、「

1884年(明治17年)頃、13歳になった牧口先生は、荒浜から船に乗り、北海道・小樽の港に降り立ちます。荒浜と小樽は日本海の海運ルートで結ばれていたため、人の往来も多く、遠くても身近な存在でした。欧米の文化があふれる小樽は、10代で北海道に渡った牧口先生にとって、見るものすべてが驚きと刺激に富むものであったと思います。

牧口先生は、小樽警察署の給仕として4年勤める間、暇さえあれば読書に余念がなく、周囲からは〝勉強給仕〟とのニックネームがつけられました。その後、牧口先生は北海道尋常師範学校に入学し、4年生になると教育実習生として附属小学校の教壇に立ちました。そこで女子児童の学級を担当し、作文の授業では、後に発表するいわゆる「文型応用主義」(※1)の原型となる作文指導法を考案しています。

この作文指導法では、最初に牧口先生が当時小学校の一番近くを流れていた「

また、師範学校在学中には、昼間に小学校へ通えない子どもたちも学んだ私立学校・時習館 (館長・

教育実践を通じて芽生えた創価教育の萌芽

1893年(明治26年)1月に正式に長七から常三郎と名を改めた牧口先生は、同年3月に北海道尋常師範学校を卒業し、附属小学校の教員に採用されます。教育勅語が発布されて以降、日本の学校教育が「国家のための教育」の色彩を強めていくなかで、牧口先生の教師としての第一歩が始まったのです。

そこでは、全学年の児童が一つの教室で学ぶ「単級教室」を担当しました。北海道では児童数の少ない学校が多く、単級教室は全道で必要とされていたのです。

子どもたちにとって、単級教室で年長の児童が優しく接してくれたり、授業でわからないことを教えてくれたりした経験は、やがて年少の児童に対する自然な思いやりの行動となって表れます。

牧口先生は、

単級唯一のすぐれた点は、家族的関係にあり、中でも教師と生徒との間より、むしろ生徒相互間における影響である。教育の理想を達成する上においても、社会的生活に適合していく経験という上においても欠くことができないものが、実はここにある(「単級教授の研究」より、趣意)

と述べています。

牧口先生は、師範学校の生徒や附属小学校の児童から慕われる教師でした。単級教室で教育実習を行った大坂金太郎(1899年卒業)は、単級主任だった牧口先生について、こう述べています。

牧口先生は、ひじょうに生徒を可愛がられ、雪の降る日などは、生徒が登校してくるのを迎えにいかれ、また下校の時には送っていかれた。小さな生徒を背に負い、大きな生徒の手を引いていかれるのである。先生は、皆と一緒に歩けなくなってしまう身体の弱い生徒には、とくに気をつかわれていた。また、先生は、お湯をわかして生徒のあかぎれだらけの手を洗っておられた。こうした先生の、生徒を愛し、育成される姿を通して、私は真の人間教育ともいうべきものを教わったのである

論文「単級教授の研究」のなかで、牧口先生は、「単級小学校は真正の教師を造出する高等師範学校なり」というドイツの教育学者の言葉を引いています。先生にとって単級教室は、貴重な研鑽の場ともなっていたのです。なぜなら、学校教育は、教師と児童との信頼関係、児童相互間の信頼関係から始まることを改めて実感し、どんな環境にあっても、そこで学ぶ子どもたちの幸福のために最高の教育を行うのが教師の使命にほかならないと、確信を深めることができたからです。

こうした自らの実践を通じて芽生えた教育研究の歩みは、その後、地理科の刷新へと向かい、大著『人生地理学』として結実するのです。(つづく)

(注釈)

※1 文型応用主義:手本となる文章の構造を把握して、次々と新しい文章を作成させる教授法

<月刊『灯台』2025年5月号より転載 構成・文/上妻武夫>

連載「創価教育の源流」を学ぶ:

第1回 創価教育学を生み出した牧口常三郎の教育実践 [前編]

第2回 創価教育学を生み出した牧口常三郎の教育実践 [後編]

第3回 近日公開(月1本の記事を掲載いたします)

しおはら・まさゆき●1953年、富山県生まれ。創価高校・創価大学2期生。創価大学大学院法学研究科修士課程修了。その後、創価大学職員として勤務。2000年11月、前身である創価教育研究センター事務長に就任。19年4月より現職。

しおはら・まさゆき●1953年、富山県生まれ。創価高校・創価大学2期生。創価大学大学院法学研究科修士課程修了。その後、創価大学職員として勤務。2000年11月、前身である創価教育研究センター事務長に就任。19年4月より現職。