沖縄県庁に空手に特化した専門課が設けられたのは2016年4月。沖縄の特色ある文化の中で、一つの武術に着目した課の設置には注目が集まった。例えば青森県庁にも、りんご果樹課というその土地でしか見出せない専門課が存在するが、そうした中にあって、文化力の発信をめざす沖縄県の取り組みはかなりユニークだ。「空手振興課」の初代課長として尽力してきた山川哲男課長(53)に、これまでの歩みと今後の展望を聞いた。 続きを読む

沖縄県庁に空手に特化した専門課が設けられたのは2016年4月。沖縄の特色ある文化の中で、一つの武術に着目した課の設置には注目が集まった。例えば青森県庁にも、りんご果樹課というその土地でしか見出せない専門課が存在するが、そうした中にあって、文化力の発信をめざす沖縄県の取り組みはかなりユニークだ。「空手振興課」の初代課長として尽力してきた山川哲男課長(53)に、これまでの歩みと今後の展望を聞いた。 続きを読む

劉衛(りゅうえい)流という空手流派は、沖縄では多くの人に知られているが、日本本土では無名に近い存在かもしれない。ただ空手の世界大会(型部門)に出場する喜友名諒(きゆな・りょう 1990-)選手らの姿を見れば、多くの人はテレビ映像などで見たことがあると感じるだろう。 続きを読む

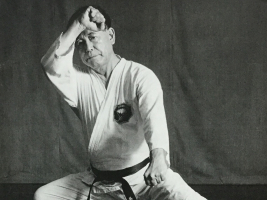

得意技の北谷屋良のクーサンクーを演武する長嶺将真

昭和戦前期の沖縄空手の指導者たち。前列左端が喜屋武朝徳(1937年)

1969年、知花朝信(ちばな・ちょうしん 1885-1969)が他界した後、沖縄小林流空手道協会の2代目会長には宮平勝哉(みやひら・かつや 1918-2010)が就任した。戦前からの古い弟子で、満州の日本語学校で教員を務めたあと、戦後は那覇市役所に勤務した。

20歳で宮平の弟子となった宮城驍(みやぎ・たけし 1935-)現会長は、宮平のことを「がっちりした体格で、柔道の有段者、沖縄相撲も強かった。人格者だった」と振り返る。 続きを読む