上地流はなぜ世界に広まったのか

戦後なぜ上地流は世界に広まったのか。沖縄に駐留していた米兵が母国に帰国し、そこから世界中に広まったと説明するのは高良信徳(前出)だ。

特にベトナム戦争時代、発進基地となった沖縄では、米兵が戦場から帰ってくると、暇をもてあましてできるだけ体を鍛えようとする風潮があり、空手道場に通ってきたという。米軍の部隊が各流派と契約して彼らに教えていた時代もあったという。 続きを読む

戦後なぜ上地流は世界に広まったのか。沖縄に駐留していた米兵が母国に帰国し、そこから世界中に広まったと説明するのは高良信徳(前出)だ。

特にベトナム戦争時代、発進基地となった沖縄では、米兵が戦場から帰ってくると、暇をもてあましてできるだけ体を鍛えようとする風潮があり、空手道場に通ってきたという。米軍の部隊が各流派と契約して彼らに教えていた時代もあったという。 続きを読む

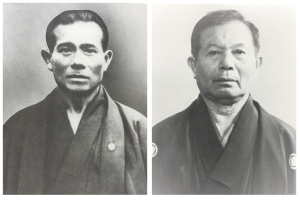

戦後まもなく亡くなった上地完文翁(写真左)と、二代目宗家の上地完英(写真右、66歳のころ)

上地流は、沖縄3大流派(しょうりん流・剛柔流・上地流)の一角を占め、独特の存在感を持つ。3流派の中では比較的歴史が新しいが、戦後は米国を起点に世界へと広がった。

歴史的にみても、小林流や剛柔流が日本本土に伝播し、現在の4大流派(松濤館・剛柔流・糸東流・和道流)の基礎を構成したのと比べると対照的な立ち位置だ。一例として、本土空手の主力組織といえる全日本空手道連盟において、上地流の型は指定型(空手の型試合で演武するときの対象型)に一切含まれていない。

その意味でも、上地流は沖縄独自の流派といえる。 続きを読む

文献資料の乏しい空手の歴史にありながら、19世紀以降、著名な武人が集中して出生した時期がいくつか見受けられる。

例えば、松村宗棍(1809年生まれ)、照屋規箴(同)、多和田真睦(1814年生まれ)を仮に第1グループと位置づければ、第2グループとして、親泊興寛(1827年生まれ)、安里安恒(1828年生まれ)、松茂良興作(1829年生まれ)、糸洲安恒(1831年生まれ)の一群が挙げられる。いずれも沖縄空手の草創期に名を連ねた武人にほかならない。 続きを読む

かつての琉球王国および明治期以降の沖縄で生まれ育った武人は、名を残した著名な者から、無名のまま歴史のはざまに埋もれていった者まであまた存在すると思われる。

空手の歴史研究は文献が極めて限られているため、学術的にはいまだ混沌とした分野に思える。それでも近年、さまざまな調査研究により、おぼろげな輪郭は浮かび上がってきた。 続きを読む